作者简介:余晓刚,男,1973年生,学士,主管技师,主要从事微量元素分析及质量管理工作。

比较丝网印刷电极(SPE)法和石墨炉原子吸收光谱(GFAAS)法在血铅检测中的应用,评价SPE法的实用性和可靠性。

方法采用SPE法检测卫生部临床检验中心室间质控样本和全血样本,进行方法学评价,并与GFAAS法进行比较。

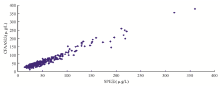

结果SPE法检测血铅低、中、高3个水平样本的相对标准偏差(RSD)分别为14.80%、4.03%、2.11%,平均回收率为 103.7%。SPE法测定全血样本的结果与GFAAS法比较差异无统计学意义( P>0.05),线性回归分析相关系数( r2)为0.964,2种方法呈高度相关。Bland-Altman分析显示2种方法具有一致性。以GFAAS法为金标准,SPE法假阳性率为4.4%,假阴性率为0.0%。

结论SPE法稳定性强、操作简便,与GFAAS法呈高度相关,适用于临床大批量样本的快速检验。

To compare the applications of screen printing electrode (SPE) method and graphite furnace atomic absorption spectrophotometry (GFAAS) for blood lead determination, and to evaluate the practicability and reliability of SPE method.

MethodsThe SPE method was used to detect the quality control sample of the National Center for Clinical Laboratory and whole blood samples in order to evaluate methodologically, and the results were compared with those of GFAAS.

ResultsThe SPE method was used to determine high, medium and low levels of blood lead, and the relative standard deviation (RSD) were 14.80%, 4.03% and 2.11%, respectively. The average recovery rate of SPE method was 103.7%. When SPE method was used to the determination of whole blood samples, there was no statistical significance compared with GFAAS ( P>0.05). The linear regression correlation coefficient ( r2) was 0.964. There was a high correlation between the 2 methods. The Bland-Altman analysis showed that the 2 methods had consistency. With GFAAS as gold standard, the false positive rate of SPE method was 4.4%, and the false negative rate was 0.0%.

ConclusionsThe SPE method shows a marked performance in stability and ease of operation, and it is highly correlated with GFAAS, which is suitable for clinical bulk samples' rapid determination.

近几年, 全国各地“ 血铅超标” 事件频发, 铅对人类健康的影响已引起了许多学者的关注, 血铅检测的需求也显著增加。但是由于许多实验室不能提供准确、可信的血铅浓度数据, 导致同一份样本在多个实验室检测时结果差异巨大, 由此引发的投诉和医疗纠纷事件频繁发生。不准确的血铅测定结果不仅会造成铅中毒的误诊和误治, 错误引导患者接受医学干预, 造成潜在的健康危害和经济负担, 还会引发群众对医疗机构的失信, 引发群体性事件, 更严重的是有可能干扰国家铅中毒防治策略的制定[1]。所以建立一种快速、准确的血铅筛查方法十分重要。近年来, 在国内外最新研究进展[2, 3, 4]的基础上, 一种新型的血铅检测方法— — 丝网印刷电极(screen printing electrode, SPE)法问世。该方法将新型丝网印刷传感器应用于微分电位溶出法进行血铅检测。我们对该方法进行了方法学性能评价, 并与石墨炉原子吸收光谱(graphite furnace atomic absorption spectrophotometry, GFAAS)法进行比对。

SR-P-100-Ⅱ 型SPE法血铅检测仪[无锡市申瑞生物制品有限公司, 医疗器械注册证号:苏食药监械(准)字2010第2400780号], 配套试剂批号为F0。MQZ型原子吸收光谱仪, 热解涂层石墨管(美国热电公司)。Element A10超纯水装置(美国Millipore公司)。铅标准溶液[国家标准中心 GBW(E)080627], Triton X-100(美国Sigma公司), HNO3(美国Merk公司), 冻干小牛血铅标准物质(美国KAULSON公司), 标准物质(全国血铅检测2013年室间质评样本)。

1. SPE法原理 SPE法利用微分电位溶出法和丝印传感器来测试血液中铅含量。人体血液中90%左右的铅在红细胞内。当血样和样本处理管中的处理液混合后, 红细胞在强电解质的影响下破裂, 具备电化学活性的铅裂解出来。当测定开始后, 血液中的铅离子在一定的电位下会富集在传感器上。这个过程是铅离子富集过程, 也是微分电位溶出可以检测痕量铅的主要原理。撤除电位后, 溶液中的氧化剂使富集在传感器上的铅溶出到溶液中, 记录下溶出过程中电位-时间曲线, 找出电位变化和铅离子浓度关系后即可计算出血液样本中的铅离子浓度。

2.血液采集 依次采用2%依地酸钠棉球、75%酒精棉球、干棉球处理采血部位后采集1 mL静脉血, 乙二胺四乙酸二钾抗凝。

3.样本前处理 (1)SPE法:打开样本处理管的盖子, 将 20 μ L抗凝血转移到已预加 380 μ L样本处理液的处理管中, 马上盖好盖子, 然后上下颠倒8~10次, 当样本处理管中的混合溶液变为棕色时说明血液已经处理完成; (2)GFAAS法:严格按标准操作规程执行[5]。

4.血铅测定 (1)SPE法:血样处理好后应在5 min内测定; 取出传感器并核对传感器校正码一致, 将传感器从黑色条纹处完全插入到仪器中, 从样本处理管中吸液至加样刻度处, 将样本滴加在传感器加样孔内完全覆盖, 确认传感器上已经加入血样后, 按下“ 启动” 键, 仪器自动检测并在 2 min内显示结果; (2)GFAAS法:严格按标准操作规程执行[5]。

1.准确度试验 采用SPE法分别对5种标准物质(血铅标准物质为2013年全国血铅检测室间质评样本)进行测定, 与靶值比较, 以此来评价该方法测定的准确性。

2.不精密度试验 选取低、中、高 3个水平的样本, 采用SPE法测定血铅含量, 每个样本重复测定10次, 计算均值(

3.回收试验 随机选取样本, 在475 μ L样本中分别加入1 000 μ g/L标准铅溶液[标准溶液为国家标准物质 GBW(E)080129]25、50和100 μ L, 使加标量分别为 50、100和 200 μ g/L。采用SPE法测定加标前、后的血铅含量。

4.比对试验 2013年12月在全国儿童血铅水平流行病学调查试运行地— — 浙江台州市随机选择307名儿童, 男138名, 女169名, 年龄3~6岁。在台州市流行病学调查现场用SPE法检测, 然后将血样-20 ℃保存, 运回本实验室, 采用GFAAS法再次检测, 以GFAAS法测定结果为金标准。按《卫生部儿童铅中毒防治技术规范》的规定, 血铅< 100 μ g/L为正常组(273名)。

采用SPSS 16.0软件进行统计分析。2种方法血铅检测结果的比较采用配对t检验, 2种方法的相关回归分析采用线性回归分析, 一致性比较采用Bland-Altman法。以P< 0.05为差异有统计学意义。

根据美国临床实验室修正法案(Clinical Laboratory Improvement Amendment of 1988, CLIA’ 88)中血铅检测比对检验的分析质量要求, 以靶值偏倚± 20%作为允许误差。SPE法检测5种标准物质结果的

| 表1 5种标准物质的测定结果 |

根据《血铅临床检验技术规范》规定, 血铅检测方法的RSD应根据测定浓度范围的不同而不同:20~100 μ g/L时 RSD≤ 15%; > 100 μ g/L时RSD≤ 10%。SPE法检测低、中、高3个水平样本的 RSD分别为14.80%、4.03%、2.11%。见表2。

| 表2 SPE法不精密度试验结果 |

1. 307名儿童全血样本血铅测定结果的比较 配对t检验结果显示SPE法测定结果与GFAAS法比较差异无统计学意义(P> 0.05); 线性回归分析相关系数(r2)为0.964, 2种方法测定结果的符合度为96.4%。见图1。根据Bland-Altman法结果, 当血铅< 100 μ g/L时, SPE法和GFAAS法具有高度一致性; 当血铅≥ 100 μ g/L时, 2种方法的一致性也在可接受范围内。见图2。

2. SPE法的假阳性率和假阴性率 以GFAAS法为金标准, SPE法假阳性率为4.4%, 假阴性率为0.0%。

铅在自然界中广泛存在, 能长期蓄积于人体, 对儿童的智力和身体发育的影响尤其严重。由于血铅含量较稳定, 波动小, 故血铅已成为反映近期铅接触较为灵敏的指标。测定全血铅浓度对铅中毒的诊断和防治具有重要意义。

目前, 常用的全血铅分析方法有微分电位溶出法、GFAAS法、氢化物发生原子荧光法、电感耦合等离子体质谱法。这些方法大多需要特殊仪器及相对复杂的操作程序, 技术难度较高。相比较而言, 微分电位溶出法比较实用, 但因基体干扰等问题其重现性不够好, 而且电极在含有大量有机杂质的底液中反复使用, 汞膜容易因摩擦而不断脱落变薄, 寿命极短。SPE法可进行仪器硬件自检和自动校正, 使用一次性丝印芯片传感器, 能确保结果的稳定性。同时, 在样本处理和测试操作上更加简单和方便, 从采样到报告结果需时不超过10 min。SPE法假阳性率为4.4%, 假阴性率为0.0%; 与GFAAS法比较差异无统计学意义(P> 0.05)。根据Bland-Altman法结果, 当血铅< 100 μ g/L时, 2种方法具有高度一致性; 当血铅≥ 100 μ g/L时, 2种方法的一致性也在可接受范围内。

综上所述, SPE法测定血铅操作简便、快速, 且准确度较高、重复性较好、精密度较佳, 适合于临床血铅筛查。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|