作者简介:陈 环,女,1978年生,学士,主管技师,主要从事临床检验及肿瘤相关研究工作。

共同通讯作者:张鹏 ,联系电话:022-23340123;刘军锋,联系电话:022-65208763。

探讨蛋白C(PC)、抗凝血酶(AT)及凝血因子Ⅷ(FⅧ)活性变化与肺癌合并肺血栓栓塞[简称肺栓塞(PE)]后治疗的关系。

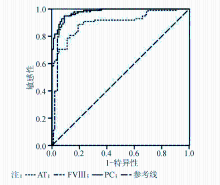

方法选择肺癌合并PE患者(肺癌+PE组)98例及肺癌患者(肺癌组)100例。记录两组性别、年龄并检测脂蛋白(a)[Lp(a)]、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、C反应蛋白(CRP)、凝血酶时间(TT)、血小板数量(PLT)、纤维蛋白原(Fbg)等指标。检测肺癌+PE组治疗5~7 d及肺癌组入院时的PC、AT、FⅧ、D-二聚体水平。应用Logistic回归分析肺癌合并PE后治疗5~7 d凝血-纤溶状态的影响因素,并采用受试者工作特征(ROC)曲线分析影响因素的诊断效能。

结果肺癌+PE组Lp(a)、TC、TG、TT均明显高于肺癌组(

肺癌合并PE中期治疗需关注PC、AT、FⅧ对凝血-纤溶系统的影响,其活性水平可用来评估一定时期内的治疗效果和治疗方案。

To investigate the correlation of the activities of protein C(PC), antithrombin(AT) and coagulation factor Ⅷ(FⅧ) with the treatment of lung cancer with pulmonary embolism(PE).

MethodsA total of 98 patients with lung cancer and PE were enrolled as lung cancer with PE group. A total of 100 patients with lung cancer were enrolled as lung cancer group. Their sex and age were recorded, and lipoprotein(a)[Lp(a)], total cholesterol(TC), triglyceride (TG), C-reactive protein(CRP), thrombin time(TT), platelet (PLT) and fibrinogen(Fbg)in the 2 groups were determined, respectively. PC, AT, FⅧ and D-dimer were determined in lung cancer with PE group after 5-7 d of treatment. Logistic regression analysis was used to analyze the factors influencing coagulation-fibrinolysis after 5-7 d of treatment in lung cancer with PE group. The receiver operating characteristic(ROC) curve was used to analyze the diagnostic efficiency of these factors.

ResultsLp(a), TC, TG and TT in lung cancer with PE group were significantly higher than those in lung cancer group (

The influence of PC, AT and FⅧ on coagulation-fibrinolysis should be concerned in midterm treatment of lung cancer with PE, and their activities can be used to assess the therapeutic efficiency and treatment program in a given period.

肺癌是全球发病率最高、死亡总人数最多恶性肿瘤。2010年美国新发肺癌22.2万例,病死率居癌症之首。近年来我国癌症人群中肺癌发病率和死亡率上升最快,在我国癌症中居于首位[ 1]。在肿瘤患者中,深静脉血栓形成或肺血栓栓塞[简称肺栓塞(pulmonary embolism,PE)]发生率高达4%~20%[ 2],且发生率依肿瘤类型而不同,其中以肺癌最为常见。肺癌伴发PE常因机体血液高凝状态所致,在后续溶栓、抗凝治疗中,凝血-纤溶会发生明显变化。我们旨在探讨肺癌合并PE后治疗5~7 d蛋白C(protein,PC)、抗凝血酶(antithrombin,AT)、凝血因子Ⅷ(coagulation factorⅧ,FⅧ)对凝血-纤溶的影响。

连续入选天津医科大学附属肿瘤医院肺部肿瘤科2008年1月至2011年12月在住院期间发生PE的肺癌患者(肺癌+PE组)98例,男50例,女48例,年龄40~80岁;98例患者中有14例患者合并有糖尿病和/或冠心病及其它慢性肺部疾病。以同期天津医科大学附属肿瘤医院入院诊断为肺癌的初入院患者(肺癌组)100例作为对照,男50例,女50例,年龄30~77岁,其中有15例患者合并有糖尿病和/或冠心病及其它慢性肺部疾病,肺癌诊断均经组织病理学证实。PE诊断及治疗符合中华医学会呼吸病学分会制定《肺血栓栓塞症的诊断与治疗指南(草案)》的标准[ 3]。

SYSMEX XE-5000全自动血液分析仪及其配套试剂购自日本Sysmex公司;SYSMEX CA-7000凝血分析仪购自日本Sysmex公司;BECKMAN-COULTER AU5821全自动生化分析仪及配套脂蛋白(a)[lipoprotein(a),Lp(a)]、总胆固醇(total cholesterol,TC)、甘油三酯(triacylglycerol,TG)试剂,BECKMAN-COULTER IMMAGE-800特定蛋白分析仪及配套C反应蛋白(C reactive protein,CRP)试剂均购自美国Beckman-Coulter公司;PC、AT、FⅧ、D-二聚体、凝血酶时间(thrombin time,TT)、纤维蛋白原(fibrinogen,Fbg)试剂均购自德国Siemens公司。

肺癌合并PE的患者被确诊为PE后治疗5~7 d,空腹,采用分离胶促凝管、EDTA-K2抗凝管和枸橼酸钠抗凝管(全血∶枸橼酸钠=9∶1)真空采血。肺癌组入院后与肺癌+PE组同方法采血。应用分离胶促凝管分离血清,按操作规程检测Lp(a)、TC、TG、CRP;应用EDTA-K2抗凝管进行血小板(platelet,PLT)计数;应用枸橼酸钠抗凝管离心分离血浆,按操作规程检测PC、AT、D-二聚体、FⅧ、TT、Fbg。

采用SPSS 19.0软件进行统计分析。符合正态分布的计量资料以{Invalid MML} ±s表示,组间独立样本均数间比较用 t检验;经自然对数转换仍不符合正态分布的计量资料以中位数[ M( P25, P75)]表示,两组间比较采用Mann-Whitney U检验;计数资料以百分率(%)表示,采用χ2检验;应用Logistic回归分析肺癌合并PE后治疗5~7 d时凝血-纤溶的影响因素,并采用受试者工作特征(ROC)曲线比较这些影响因素的诊断效能。 P<0.05(双侧)为差异有统计学意义。

肺癌+PE组Lp(a)、TC、TG、TT与肺癌组比较差异有统计学意义( P均<0.05),而年龄、性别构成、CRP、PLT、Fbg两组间差异均无统计学意义( P均>0.05)。见表1。

| 表1 肺癌+PE组与肺癌组一般参数比较 |

肺癌+PE组PC、AT、D-二聚体、FⅧ水平均明显高于肺癌组( P<0.001),见表2。

| 表2 肺癌+PE组与肺癌组PC、AT、D-二聚体、F Ⅷ参数比较 |

以单因素分析中差异有统计学意义的变量[Lp(a)、TC、TG、TT、PC、AT、D-二聚体、FⅧ]为自变量,以是否肺癌合并PE(是:1,否:0)为因变量进行非条件多因素逐步Logistic回归分析。结果显示PC、AT、FⅧ是肺癌合并PE后治疗5~7 d后凝血-纤溶的影响因素。见表3。

| 表3 肺癌+PE组治疗后多因素逐步Logistic回归分析 |

目前,早期非小细胞肺癌手术切除后5年生存率可达54%,局限期小细胞肺癌的5年生存率达26%。虽然静脉血栓栓塞可发生于隐形癌或某种癌的并发症,也可见于住院、外科手术后以及其它疾病治疗过程中[ 4],但肺癌中最严重的静脉血栓是合并PE。PE多发生于下肢深静脉血栓形成后3~7 d,血栓脱落后,顺血流循环堵塞肺动脉,根据栓塞范围、速度以及原有心、肺功能状态不同,产生多种临床症状。PE发生后,约10%的患者于症状出现后1 h内猝死,5%~10%的患者出现低血压或休克等血液动力学紊乱,超过50%的患者出现右心力衰竭或心肌损伤,0.5%~5%的患者发展为慢性栓塞性肺动脉高压[ 5]。抗凝与溶栓一直是PE治疗的主旋律,治疗时机一般在发病后14 d内,溶栓治疗仅限用于有血流动力学不稳且没有出血风险的高危PE患者,但选择何时溶栓仍有争议。应用于抗凝治疗的普通肝素、低分子肝素、磺达肝素、华法林以及用于溶栓治疗的链激酶、尿激酶、组织型纤溶酶原激活剂直接或间接作用于凝血系统、纤溶系统。临床对治疗方案、用药效果的评价可选择监测凝血-纤溶系统相关指标的活性或浓度变化来进行。

人体内抗凝物质包括丝氨酸蛋白酶抑制物、PC系统、表面结合抑制物及组织因子途径抑制物。PC为PC系统(由PC、蛋白S、血栓调节蛋白及PC抑制物组成)的关键成分,是肝脏合成的一种维生素K依赖性糖蛋白。目前,PC分子与PC系统中其它大分子成分相互作用的功能结构域尚未完全清楚。当血管受损后,大量的凝血酶首先将PC激活成活化的PC,凝血酶调节蛋白则进一步加速PC激活[ 6]。PC的主要作用包括:在蛋白S辅助下灭活活化的凝血因子Ⅴ、Ⅷ[ 7];阻碍活化的凝血因子Ⅹ与血小板结合;促进纤维蛋白原溶解等。本研究显示,与肺癌组比较,肺癌+PE组PC明显升高,表明机体抗凝、抗血栓功能得到一定提升,治疗方案有效。这与付乃宽等[ 8]报道的急性PE抗凝治疗7 d后PC活性明显升高的结论一致。AT是丝氨酸蛋白酶抑制物的主要成分。AT水平的低与高主要反映了凝血酶活性的强弱。AT活性维持在正常水平之上,表明血浆中凝血酶含量降低,纤溶活性增高[ 9]。AT缺乏与患血栓栓塞类疾病的风险相关[ 10]。本研究结果显示肺癌+PE组AT活性明显高于对照组,提示抗凝用药提升了AT活性水平。FⅧ是级联放大的凝血激活过程中起关键作用的酶。活化的FⅧ在活化血小板提供磷脂的参与下对凝血过程具有明显地放大效应,从而可以加速血栓形成[ 11]。正常情况下,血浆中FⅧ以无活性的前体形态与血管性血友病因子(VWF)结合成复合物。因为与VWF结合的FⅧ不能再与磷脂结合,因而不能发挥生物学活性。活化的FⅧ通过磷脂与活化的凝血因子Ⅸ结合,并作为其辅助因子,明显增加了凝血因子Ⅸ的催化活性,使得凝血因子的活化率增高1.0×105倍。FⅧ水平的升高可增加动、静脉血栓形成的风险。在深静脉血栓形成的急性期,血浆FⅧ浓度呈持续性的高水平。高水平的FⅧ显著增加了深静脉血栓复发的风险[ 12]。在美国,高水平的FⅧ与黑人和白人静脉血栓栓塞的患病风险相关[ OR值(95% CI)分别为1.97(1.01~3.84)、2.35(1.16~4.75)][ 13]。本研究结果显示肺癌合并PE患者FⅧ、D-二聚体水平明显高于肺癌患者。表明肺癌合并PE患者体内仍有血栓形成的风险,肺血管内皮功能仍较差,受损的凝血-纤溶功能仍有待进一步改善。

在PE形成初期,PC含量明显降低,考虑其消耗性下降[ 8]。随溶栓、抗凝进一步治疗,PC、AT活性在肺癌合并PE后第5~7天明显上升,高于肺癌组,但FⅧ、D-二聚体仍持续高水平,说明机体纤溶活性、抗血栓能力虽得到一定程度提高和恢复,但血栓形成风险依然存在,加之肺癌患者呈高凝状态,提示仍需加大抗凝力度和进一步改善凝血和纤溶系统的紊乱状态。进一步非条件多因素逐步Logistic回归分析显示,PC、AT、FⅧ是肺癌合并PE后治疗5~7 d凝血-纤溶状态的影响因素,对这些影响因素再进行ROC曲线分析,表明PC、AT、FⅧ均具有一定的诊断效能(Cut-off值分别为164.55%、101.95%、209.00%时,ROC曲线下面积均>0.90),提示肺癌合并PE的后期治疗需重点关注PC、AT、FⅧ对凝血-纤溶系统的影响,并以此来评估一定时期内的治疗效果和治疗方案。

本研究也存在一定的局限性:如资料为2008年1月至2011年12月期间的病例,2012年、2013年的资料未纳入;尚需大样本范围的进一步研究验证本研究结论。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|