作者简介:钟志敏,女,1971年生,本科,副主任技师,主要从事临床免疫学检验工作。

原发性肝癌是指从肝细胞或肝内胆管细胞发生的恶性肿瘤。原发性肝癌是世界第5大常见癌症,也是癌症导致死亡的第3大常见病因,在我国的发病率在消化系统中仅次于胃癌和食管癌,居第3位。肝癌直径与手术后的5年生存率密切相关,肿瘤直径<2 cm,5年生存率为100%;肿瘤直径每增加1 cm,5年生存率下降20%。因此汤钊猷院士把肝癌的早期发现、早期诊断、早期治疗称为二级预防,认为是患者获得长期生存的最主要途径[ 1]。甲胎蛋白(AFP)是目前最常用于原发性肝癌诊断的血清学标志物,但其特异性只有76%~91%,敏感性为39%~64%,阳性预测值仅为32%,容易造成大量漏诊和误诊[ 2]。最新研究发现脱-γ-羧基凝血酶原(des-γ-carboxy-prothrombin,DCP)在原发性肝癌患者中的阳性率较高,被认为是另一种特异性较强、敏感性较高的原发性肝癌血清学标志物[ 3]。

DCP是一种异常的凝血酶原,最早于1984年由Liebman 等[ 4]发现。与正常的凝血酶原相比,DCP在其γ-羧基谷氨酸结构中一个或多个谷氨酸残基不能完全羧化为γ-羧基谷氨酸,导致其失去正常凝血功能。在维生素K缺乏或服用维生素K拮抗剂后,凝血酶原的非羧化形式可以释放入血中。研究发现原发性肝癌患者血浆中DCP会明显升高[ 4],因此提出DCP可作为肝癌标志物。为了进一步确定DCP在原发性肝癌中的价值,我们测定了原发性肝癌、继发性肝癌、消化系统肿瘤、慢性肝病、其他肝脏疾病患者血清DCP、AFP浓度,并初步提出了DCP的诊断临界值。

116例原发性肝癌患者来源于2012年1月至2012年4月广州地区包括广州市第一人民医院、广州市肿瘤医院、中山医科大学附属第三医院等三甲医院住院患者,男102例,女14例,年龄30~82岁,病因包括乙型肝炎、丙型肝炎、肝硬化、酒精肝及不明原因,均由病理学诊断为原发性肝癌。诊断金标准根据《原发性肝癌诊疗规范》(2011年版)确立,病理学诊断标准为肝脏占位病灶或者肝外转移灶活检或手术切除组织标本经病理组织学和/或细胞学检查诊断为肝细胞癌。原发性肝癌按TNM分期以Ⅲ、Ⅳ期为主。另外收集临床诊断为慢性肝病(肝炎、肝硬化)50例、继发性肝癌57例、其他肝病(包括酒精性肝病、药物或毒物性肝病、新陈代谢异常性肝病以及由酗酒、糖尿病、血脂肪过高、体重过重等引起的脂肪性肝病)患者73例、消化系统肿瘤(包括大肠癌、结肠癌和胰腺癌等)52例。选择同期在广州市第一人民医院体检中心进行体检的健康人50名作为正常对照组,男24名,女26名,年龄23~84岁。入选标准:血、尿、便三大常规正常,血生化肝功能正常,肝、胆、胰B超正常。

LUMIPULSE G1200型全自动免疫分析仪(日本富士瑞必欧株式会社)。DCP试剂盒LUMIPULSE PIVAK-Ⅱ Eisai(批号GDX2064)、异常凝血酶原(PIVKA-Ⅱ)校准液(批号GXX2065);AFP原装配套试剂盒(批号JDX2063),AFP校准液(批号JXX2073)。

所有对象均于清晨空腹抽取静脉血,常规分离血清。DCP、AFP采用化学发光酶免疫分析法 (chemiluminescent enzyme immunoassay,CLEIA)检测。DCP阳性判断标准参照试剂盒说明书,以DCP≥27.8 mAu/mL为阳性。

采用SPSS 17.0统计软件进行统计。DCP结果呈偏态分布,采用中位数(范围)表示,组间比较采用秩和检验。绘制DCP的受试者工作特征(ROC)曲线,计算敏感性、特异性及诊断原发性肝癌的最佳诊断值。各类数据间用直线相关分析及pearson相关分析。 P<0.05表示差异有统计学意义。

原发性肝癌组DCP浓度明显高于继发性肝癌组、消化系统肿瘤组、慢性肝病组、其他肝脏疾病组和正常对照组( P<0.05),而正常对照组、慢性肝病组、消化系统肿瘤组、其他肝脏疾病组之间差异无统计学意义( P>0.05)。见 表1。

| 表1 各组DCP浓度及阳性率比较 |

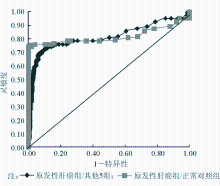

分别以正常对照组和其他5组(正常对照组、慢性肝病组、消化系统肿瘤、其他肝脏疾病、继发性肝癌)为对照,绘制ROC曲线,其曲线下面积分别为0.817和0.814。根据约登指数最大为最佳临界值,计算得DCP诊断原发性肝癌的临界值分别为42.0和44.5 mAU/mL。当DCP临界值为42.0 mAU/mL时灵敏度为74.2%、特异性为100%;当DCP临界值为44.5 mAU/mL时,灵敏度为74.2%、特异性为88.6%。临界值应将原发性肝癌与其他肝脏疾病分开,而非相对区分正常对照组,故采用44.5 mAU/mL作为诊断原发性肝癌的最佳临界值。

1. DCP检测结果有45例与诊断金标准不符,其中有22例经诊断金标准确诊为阳性,而DCP检测结果呈阴性;23例经诊断金标准诊断为阴性,而DCP检测结果呈阳性。DCP的灵敏度为81.03%、特异性为91.25%, Kappa值为0.721。见 表2。

| 表2 单项诊断时DCP检测结果与诊断金标准的比较 |

2. AFP检测结果有36例与诊断金标准不符,其中有13例经诊断金标准确诊为阳性,而AFP检测结果呈阴性;23例经诊断金标准诊断为阴性,而AFP检测结果呈阳性。AFP的灵敏度为88.79%、特异性为91.25%, Kappa值为0.782。见 表3。

| 表3 单项诊断时AFP检测结果与诊断金标准的比较 |

3.以DCP和AFP检测结果均为阳性确定为阳性。DCP和AFP联合诊断时的特异性可高达96.20%,灵敏度也可提高至91%。相比于单项诊断,联合诊断提高了诊断效能。见 表4。

| 表4 联合诊断时检测结果与诊断金标准的比较 |

分别对所有研究对象(379例)和原发性肝癌患者(116例)做DCP和AFP的相关性分析。在所有研究对象中,DCP与AFP的Pearson相关系数( r) =0 .077, P=0.133,两者无相关性。在原发性肝癌患者中,DCP与AFP的 r=0 .026, P=0.782,两者无相关性。

原发性肝癌是世界常见癌症,也是癌症导致死亡的常见病因。虽然原发性肝癌的治愈率很低,但在原发性肝癌早期仍然有望治愈。血清AFP是一种糖蛋白,是全世界最常用的肝细胞癌监测生物标志物。已被广泛应用于发现原发性肝癌,但其在早期诊断中的价值仍非常有限。然而,对于监测试验而言,单独采用AFP并不充分,尤其在HCV相关的肝癌中[ 5]。

由维生素K缺乏或对抗体-Ⅱ诱导产生的凝血酶原是一种缺乏凝结活性的异常凝血酶原,也称为DCP。Liebman等[ 4]在1984年首次描述了肝细胞癌患者血清DCP的升高具有高度的相关性和特异性。DCP 与正常凝血酶原均是肝细胞合成的,其与正常凝血酶原的差异仅在于氨基端特定位置上的谷氨酸残基未经羧化,即去羧基凝血酶原。由于γ-谷氨酸残基的羧基是与钙结合的一个功能区,如果缺乏就失去与钙结合的结构基础,故DCP无凝血酶原的功能。DCP存在于大多数肝细胞癌患者的血清中,服用维生素并不消失。研究证实[ 6]在维生素K缺乏或服用维生素K拮抗剂后,凝血酶原的非羧化形式可以释放入血中,导致DCP增多。有关DCP诊断原发性肝癌的早期报道大多用酶联免疫吸附试验(ELISA)测定,原发性肝癌例数少、缺乏病理学诊断[ 7]。受方法学限制,DCP测定的灵敏性、特异性都不太理想。近年来,采用化学发光法测定DCP,灵敏性、特异性得到大大提高。在美国、日本报道较多,我国正在引进化学发光法测定DCP。

本研究采用化学发光法测定原发性肝癌患者的DCP浓度。原发性肝癌患者中DCP阳性率高达77%,中位数为1 148.5 mAU/mL,继发性肝癌、消化系统肿瘤、慢性肝病、其他肝脏疾病、健康体检者阳性率分别为46%、19%、18%、25%、16%。原发性肝癌组DCP浓度和阳性率均明显高于其他各组( P<0.05),与杨玉芳等[ 8]报道的结果基本一致。DCP在其他疾病存在阳性的原因尚不明了,在进行单项诊断时的诊断学评价中,DCP的灵敏度为81.03%、特异性为91.25%、 Kappa值为0.721,灵敏度和特异性均较高,与诊断金标准结果相比具有较好的一致性。

本研究结果显示DCP诊断原发性肝癌的ROC曲线下面积为0.814,以44.5 mAU/mL为最佳临界值时的灵敏度为74.2%、特异性为88.6%,高于CUI等[ 9]的研究结果(特异性为86.7%、灵敏度为51.7%),与Gomaa等[ 10]的研究结果(灵敏度为48%~62%、特异性为81%~98%)基本一致。当患者DCP>44.5 mAU/mL时高度怀疑为原发性肝癌,但不排除继发性肝癌(部分患者DCP也升高,但原因不明)和维生素K缺乏的患者。本研究中有一小部分原发性肝癌患者的DCP仍较低,具体原因不明,与其他肿瘤标志联合检测可降低其漏检率和误诊率,特别是与AFP。肝炎、肝硬化患者的血清AFP浓度也会升高,容易导致假阳性[ 11]。本研究50例慢性肝病(肝炎、肝硬化)患者中只有9例DCP阳性,平均为(21.9±9.0)mAU/mL,且全部<42.0 mAU/mL,基本可以排除慢性肝病干扰。由此可见,DCP是辅助诊断肝癌的一个良好的生物学标志物。

据报道,DCP和AFP之间没有相互关联,但可在发现肝细胞癌时互相补充[ 12]。本研究对所有研究对象和原发性肝癌患者分别做了2种检测结果的相关性分析,DCP与AFP的Pearson相关系数为0.026( P=0.782),DCP与AFP无相关性。Beale等[ 13]的研究也表明肝细胞癌患者是通过不同的途径产生DCP和AFP。有学者[ 14]认为虽然DCP对于肝细胞癌早期发现而言灵敏度低,但其特异性高,可以通过将DCP与AFP相结合的方式提高灵敏度。因此,对于慢性HBV感染患者的肝细胞癌早期发现,DCP能够作为一个有效的肿瘤标志物,尤其是与AFP相结合的情况下。Lok等[ 15]研究了具有相同肝病病因的患者,病例和对照完全匹配,开展了至少为期12个月的随访,结果显示单用DCP或AFP并不能得到最佳的肝细胞癌检测效果,但是两者合用可提高灵敏度,说明这2种标志物是相辅相成的。而该研究的独特之处在于在肝细胞癌诊断前12个月内就采集了标本,从而有利于评估DCP和AFP在区分临床前肝细胞癌病例和对照组时的性能。本研究也显示DCP和AFP联合诊断时的特异性可高达96%以上,灵敏度也可提高至91%以上。相比于单项诊断,联合诊断提高了诊断效能。

综上所述,DCP诊断原发性肝癌的灵敏性与特异性各个报道略有不同。本研究结果显示DCP检测结果的灵敏度和特异性均较高,并且与诊断金标准相比具有较好的一致性。但本研究偏粗浅,原发性肝癌分组不够细,病例数也不够多。DCP对原发性肝癌的诊断作用有待更多的数据支持,但可以确定的结论是两者合用可提高原发性肝癌诊断的灵敏度与特异性,进而提高了诊断效能。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|