通讯作者:高春芳,联系电话:021-81875131。

作者简介:程铖,女,1987年生,学士,主要从事肝癌的糖组学研究。

唾液酸是一系列含有9个碳原子羟基化单糖酰化衍生物的统称,在高等动物和一些微生物中是常见的酸性单糖,通常位于糖蛋白和糖脂的糖基化非还原末端,是糖复合物结构和功能多样化的重要物质基础[ 1]。糖蛋白、糖脂又是细胞膜的重要成分,因此唾液酸对于维护细胞表面的功能起着必不可少的作用。唾液酸还是重要的生物信息传递分子,细胞表面糖蛋白和糖脂的唾液酸化修饰在许多生物学过程中都发挥着至关重要的作用,如参与识别宿主与病原体之间的反应以及细胞间的反应,保护膜免受蛋白水解,有助于激素受体的激活等。另外,唾液酸与各种疾病及肿瘤的发生、发展都有着密切的关联[ 2]。我们主要综述了近年来唾液酸的生物学意义及在肝脏疾病中的研究进展。

1927年,Landsteiner和Leuene在制备特定动物脂类时发现有一种类似糖的组分,与Bial’s试剂反应呈紫色。1935年,Klenk将这一组分命名为神经节苷脂(ganglioside)。该组分继续纯化结晶后为神经氨酸(neureminic acid,Neu),现在已证明该组分是脱乙酰唾液酸甲醇酯。1957年,Blix从颌下腺黏蛋白中分离出具有同样特性的物质,将其命名为唾液酸(sialic acid)并建立了唾液酸的命名规则[ 3]。1960年,唾液酸的化学结构被解析[ 3]。唾液酸是九碳糖神经氨酸一族复合物的总称。在人体组织中其主要的衍生物是N-乙酰神经氨酸(Neu5Ac或NANA),位于糖蛋白、糖脂结构的末端。在生理条件下,唾液酸覆盖着与其相连的其他糖类、糖脂和蛋白质,如葡萄糖、半乳糖和乙酰半乳糖胺及神经节苷脂的疏水性基团——神经酰胺,从而不被自身免疫系统识别。因此,唾液酸空间结构排列和自身聚合数目的不同会导致糖脂和糖蛋白物理上的不对称性和结构上的差异,为发挥各自生理功能奠定了基础[ 1, 2]。

二、唾液酸的结构及分类

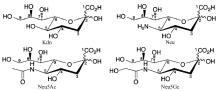

唾液酸现确定有50多种天然衍生物,其核心结构分别为酮基-脱氧壬酮糖酸(Kdn)、Neu和Neu5Ac、N-羟乙酰神经氨酸(Neu5Gc或NANG)[ 4],见 图1。前两者的差别在于C5上连接的基团,而后两者是大多数哺乳动物中常见的。在人体组织中主要是Neu5Ac。Neu5Gc常在棘皮动物、鱼和大多数哺乳动物中被广泛合成,但在正常人类组织中没有[ 4]。Neu5Gc与Neu5Ac的结构差别在于N-酰基上多了一个氧原子[ 5]。Neu5Ac能在细胞质中通过磷酸酯(CMP)-Neu5Ac羟化酶(CMAH)的作用转换成Neu5Gc。但是在人类进化过程中失去了这种酶的活性[ 6]。这是由于人类 CMAH基因外显子中丢失了92 对碱基的DNA片段,而该段DNA编码的氨基酸序列正是CMAH活性所需要的关键序列。因此,在正常人体组织中,由于没有CMAH活性,所以没有Neu5Gc[ 7]。尽管有这种突变,少量Neu5Gc还是会出现在人类肿瘤和胎儿的胎粪上。由于没有任何已知其合成的替代途径,我们推测这些少量的Neu5Gc可能是外部来源。当人类摄入含Neu5Gc的食物,一部分被吸收和从尿液中排出,另一部分被纳入新合成的内源性糖蛋白[ 8]。从而导致机体产生抗体,这可能是肿瘤发生的病因之一[ 9]。对人类和小鼠模型进行的研究表明,摄取Neu5Gc可能还会导致炎症性疾病[ 1]。

唾液酸通常以短链残基的形式连接在糖蛋白、糖脂等糖缀合物的末端,与次末端的半乳糖(Ga1)、N-乙酰半乳糖胺(N-GalNAc)或糖链上的其他唾液酸以α-2,3、α-2,6或α-2,8方式连接[ 10]。其本身也可以通过分子内部的氢键构成多个环状结构,提高分子的稳定性[ 3]。唾液酸的存在形式主要包括游离态的唾液酸、聚唾液酸、唾液酸的衍生物和唾液酸的同系物[ 3]。聚唾液酸是唾液酸单体以α-2,8和/或α-2,9酮苷键连接的线性同聚物。唾液酸同系物主要是通过甲基、乳酰基、硫酸和磷酸基团取代4种主要唾液酸C-4,7,8,9位上的羟基基团而实现[ 11]。

三、唾液酸的生物学活性

唾液酸直接或间接参与多个不同的细胞活动,其生物学活性基本上可以分为3类:(1)唾液酸本身作为被识别的受体作用;(2)通过阻止或减弱细胞或分子对其特异性识别部位的接触所起的掩蔽作用;(3)细胞之间的信息传递[ 3]。作为被识别的受体,其配体种类繁多,如激素、凝集素、抗体和无机离子等分子,主要调节炎症和免疫反应中细胞与细胞的黏附过程[ 5]。另外糖链末端的唾液酸既可以作为识别位点,也可以掩蔽识别位点[ 3]。作为掩蔽识别位点,唾液酸能有效地阻止细胞表面上一些重要的抗原位点和识别标记,从而保护这些糖复合物不被周围的免疫系统识别和降解。微生物或恶性细胞已经通过其细胞表面的唾液酸化避免免疫系统的攻击。这可能与唾液酸具有负电荷性、体积大、亲水性强等化学结构特征相关[ 6]。唾液酸作为复合糖的组成部分,其所带的负电荷赋予细胞和许多复合糖带负电的性质,这是细胞具有兴奋性的基础,也是防止红细胞聚集的一个重要因素[ 3]。唾液酸的负电荷使红细胞与其他细胞相互排斥,避免了血液循环中无意义的细胞相互作用。唾液酸在细胞膜外侧的高密度表达对肾小球基膜维持正常的过滤功能和足细胞突起至关重要。多聚唾液酸链的正确延伸影响神经可塑性[ 12]。唾液酸不仅能增加黏蛋白的黏度,遮蔽蛋白上的糖链,使其不被糖苷酶水解,保护蛋白质免受蛋白酶降解,进而影响蛋白质的半衰期,而且有助于保护上皮细胞免受有害物质和病原体的侵害[ 6]。实验发现,新生细胞中唾液酸的含量要明显高于衰老的细胞。用唾液酸酶处理过的细胞注入机体后会在几小时内死亡,而正常细胞的寿命却为120 d,这说明唾液酸参与了细胞生命周期的调控[ 3]。唾液酸的这些基本生物学特性赋予了唾液酸在疾病诊断、治疗和预防中的潜在应用前景。

四、唾液酸与肝病

肝脏是担负蛋白质和脂类代谢及储存的重要器官,同时唾液酸连接到糖链末端也是在肝脏中进行的,因此可以推测肝脏疾病会影响体内唾液酸水平[ 13]。肝脏分泌大量的糖蛋白进入血液循环,这些糖链的末端均有唾液酸。这些唾液酸能保证血清蛋白的稳定存在,去除唾液酸将导致原有分子通过肝受体被快速清除。因此许多生物治疗代替物都被制成糖蛋白,并需要足够的唾液酸遮盖其多聚糖,以避免被快速清除[ 12]。血清唾液酸是近年来新发现的诊断原发性肝癌的又一血清标志物,正日益受到临床研究重视[ 14]。实验证明原发性肝癌中血清唾液酸水平明显升高,与正常者及良性肝病比较均有明显差异,提示血清唾液酸测定对原发性肝癌的诊断具有重要临床价值。发生肝癌时,癌细胞刺激肝脏异常合成代谢,癌细胞膜表面所含的糖蛋白增多,释放入血,导致血清唾液酸水平随着肝癌细胞的生长而升高[ 15]。有资料显示,在原发性肝癌患者中甲胎蛋白(AFP)、唾液酸单项检测的阳性率分别为72.1%和53.5%,均有相当比例的漏诊,而AFP、唾液酸联合检测阳性率则可提高至86%。也有报道称二者联合检测可降低AFP 阴性原发性肝癌的漏诊率,提高原发性肝癌的早期诊断率。因此建议临床将唾液酸与AFP一起列为原发性肝癌诊断的常规检测项目,而且两者的联合应用,能大大提高原发性肝癌的诊断率,减少漏诊[ 14]。另外刘金兰等[ 16]报道,在AFP阴性的肝癌患者中也有明显的血清唾液酸阳性,14例AFP阴性患者中有10例明显升高。潘瑾等[ 17]报告8例AFP<20 ng/mL的肝细胞性肝癌患者中血清唾液酸全部高于正常。这说明检测血清唾液酸对AFP阴性的原发性肝癌患者有特殊意义。

众所周知,肝硬化是肝癌的高危人群,血清唾液酸水平的检测对肝硬化的诊断和随访,尤其是在治疗和随访预后中具有一定价值。有研究发现早期肝硬化中唾液酸水平与正常者无明显差异;而中期肝硬化的血清唾液酸水平明显升高;晚期肝硬化中水平升高更为显著[ 18]。对于肝炎后肝硬化人群肝癌的筛查,由于唾液酸具有不受肝脏炎症干扰的特点,与AFP联合能明显提高肝癌的阳性检出率[ 19]。脂质结合唾液酸(LSA)是唾液酸与糖脂的结合形式,在细胞分化及恶性突变中起重要的作用。已有证据显示异常LSA的血清浓度在各种肝脏疾病中具有不同的变化规律。LSA在肝癌和肝硬化后肝癌以及病毒性肝炎中均显著上升。其中,LSA在原发性肝癌中显著高于酒精性肝硬化和非酒精性肝硬化[ 20]。另外,实验证明原发性肝癌患者血清总唾液酸(TSA)与LSA的值明显高于正常人及肝硬化组,而肝硬化组与正常人比较无明显差异[ 21]。而血清游离唾液酸(FSA)酒精性肝硬化显著高于正常者、病毒性肝炎和非酒精性肝硬化;非酒精性肝硬化与病毒性肝炎和正常者相比差异不明显。这些数据表明FSA在慢性肝病患者血清中的变化比TSA更为明显[ 13]。

Arif等[ 18]研究认为唾液酸的测定可以为肝硬化和肝癌提供临床有用的诊断手段。另外对唾液酸性质改变的进一步研究,可能更好地有助于揭示肝脏疾病的发病机制。

五、唾液酸与其他恶性肿瘤

恶性肿瘤细胞膜分子常出现异常糖基化现象,在细胞间识别、黏附,在炎症反应和肿瘤细胞转移中起重要作用。唾液酸是目前研究最广泛的一种异常糖基化肿瘤标志物。机体中的唾液酸绝大多数以结合的形式存在于各种糖复合物中,FSA极少,因而血清中唾液酸的水平很低[ 22]。而在多种肿瘤患者血清中,唾液酸水平常显著升高。有学者证明在正常细胞转变为癌细胞过程中,细胞膜上糖脂合成增加或糖脂各组分间转化异常是导致肿瘤患者血清唾液酸升高的主要机制[ 14]。此外,肿瘤细胞将唾液酸脱落或分泌入血可能是血中唾液酸升高的另一原因[ 23]。当细胞恶变时,细胞膜表面抗原决定簇发生改变,影响细胞的形态结构,并将唾液酸成分逐渐释放入血液,从而使血液中唾液酸含量升高。已经发现血清唾液酸在包括恶性黑色素瘤、结肠癌、胃癌等多种肿瘤患者中明显升高,且以晚期肿瘤最高[ 19]。然而,由于肿瘤组织释放唾液酸受许多因素影响,并非按恒定的比率释放,无肿瘤时机体的许多机能状态如炎症、免疫力低下等亦常见血清唾液酸增高。而肿瘤患者经手术治疗或放、化疗后常处于免疫力低下状态。女性患者无论肿瘤是良性还是恶性,血清唾液酸水平均随妊娠次数增加而升高。因而血清唾液酸水平与肿瘤组织的唾液酸水平并非呈严格的正相关性,以致于常出现与实际病情互相矛盾的检测结果。故有人提出直接检测肿瘤组织的唾液酸表达水平可避免以上局限性,更能准确地协助判断肿瘤细胞的生物学行为[ 24]。随着唾液酸成分及其不同功能的深入研究,人们发现其中一类唾液酸——Neu5Gc是人类某些肿瘤疾病中的一种特异性标志物,主要提示Hanganutziu-Deicher(HD)抗原存在[ 24]。于是有人应用含有Neu5Gc的神经节苷脂与载体[如卡介苗(BCG)]制成肿瘤疫苗,激发机体正常免疫功能。这为预防肝癌、结肠癌等肿瘤疾病提供了一条新的防治途径。

值得关注的是唾液酸的表达与肿瘤的恶性潜能呈正相关。其原理可能为由于带负电荷的羟基的存在,使得唾液酸带负电荷。高度唾液酸化的肿瘤细胞带上较多的负电荷,使得细胞间互相排斥,肿瘤细胞较易从原发病灶脱落、散开。在唾液酸富集区域强烈的负电荷使得侧链间互相排斥而呈天线状排列,复杂的天线状的侧链构象可掩蔽免疫细胞、免疫分子识别结合位点,再加上高度唾液酸化后形成的大量负电荷使癌细胞有效地逃避了宿主免疫系统的攻击,从而为远处转移、浸润创造条件[ 22]。此外,唾液酸的聚积能够直接影响糖链分子的连接,增加细胞之间的排斥性,使肿瘤细胞之间及与周围组织的黏附性降低,细胞容易由原发灶脱落而发生转移。

六、唾液酸的检测方法

临床上,血清唾液酸的检测已广泛应用于肿瘤患者的诊断及普查上。其测定方法分为酶法和化学法。化学法是一种直接测定法,酶法是一种间接测定法。国内的常规检测方法为酶偶联速率法。目前唾液酸的分析技术也发展稳定并日趋完善,如高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)、质谱(MS)联用、红外光谱、紫外光谱(UV)、核磁共振光谱(NMR)以及毛细管电泳技术(CE)。这些检测方法和分析技术不仅可以确定唾液酸水平,检测特定类型的唾液酸,还能对不同酰基化模式唾液酸的结构有更加明确的阐释[ 3]。

七、小结

肝脏是人体内最大的消化腺,是体内物质能量代谢的中心站。据估计,在肝脏中发生的化学反应有500种以上,因此肝脏是维持生命活动的一个必不可少的重要器官。而我国是肝病大国,每年因肝病死亡的人数数以万计。唾液酸是一类酸性九碳单糖,作为复合糖的组成部分镶嵌于人及多数脊椎动物糖蛋白和糖脂分子的末端最外侧。唾液酸与各种肝脏疾病的发病机制以及发生、发展有着密不可分的关联。在肝硬化和肝癌中,唾液酸都可以作为病程动态监测及疗效观察的指标。另外,在恶性肿瘤、炎症性疾病、心血管疾病、糖尿病、遗传性疾病以及急性时相反应等条件下,唾液酸也都呈现出异常水平[ 20]。唾液酸与人类健康和疾病密切相关,对唾液酸生物学的研究也已成为糖生物学研究的热点之一。近些年更有人提出了“唾液酸组”的概念,其定义为特定的种属、器官、组织、细胞或亚细胞表达的唾液酸种类和连接的总和[ 4]。这也提示了唾液酸生物学的研究将更具复杂性。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|