作者简介:董晓妮,女,1974年生,主管技师,主要从事临床生化应用研究。

近年来随着大型全自动生化分析仪的普及以及免疫诊断的发展,免疫透射比浊法检测项目不断增加,正确理解和设置生化分析仪参数对提高分析敏感性和特异性以及保证检验结果的准确性有重要的指导作用。采用免疫透射比浊法原理测定的项目参数设置具有一定的特殊性,我们仅就测定波长的选择进行了探讨。

免疫透射比浊法的检测原理近似符合雷利(Rayleigh)散射定律:

Iθ=

在生化仪反应体系中λ、I0、Iθ、n、n0、θ为常量;γ即抗原(Ag)-抗体(Ab)复合物浓度,为自变量,其大小可通过测定反应体系中的吸光度( A)值来确定。

免疫透射比浊法中Ag与Ab的结合反应为:Ag+Ab→Ag-Ab,反应所形成的Ag-Ab复合物在反应液中是不溶的悬浮颗粒,当光束通过Ag-Ab复合物时发生散射、吸收、折射、反射等一系列光学变化。各种光学作用的大小主要取决于入射光强度、波长、颗粒大小、质地形状及Ag-Ab复合物的浓度[ 2]。

影响检测敏感性和特异性的主要因素有以下2个方面: (1)反应体系中Ag-Ab复合物的浓度和特性;Ab特异性高、亲和力强,反应的特异性强;(2)反应体系的基质会影响光散射。

在实际反应中Ag-Ab复合颗粒大小随着反应进行,与波长比例逐渐加大,透射光所占比例逐渐减小,同时粒子折光率也发生变化。为探讨波长与反应进程之间的关系,我们使用首都医科大学临床医学科技中心生产的载脂蛋白A1试剂,在全自动生化仪上选取8个波段进行校准测定,读取反应 A值,测定结果见 表1。

| 表1 不同波长时测定校准品的 A值 |

以上数据表明,不同的入射光波长可以产生相当的吸光梯度,随着波长的加大 A值降低,根据雷利公式,免疫透射比浊法不同于化学反应有特异的吸收波峰,在每个波长都有相应的 A值变化。

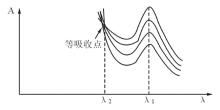

在生化仪设定中Δ A=A主波长 -A副波长,一般做以下考虑:取吸收峰对应的波长为主波长,吸收光谱曲线的“波谷”对应的波长为副波长。见 图1。

反应中显色产物的吸收峰对应的波长为主波长,而试剂空白(显色剂)的吸收峰对应的波长为副波长。这样在反应液中待测物浓度越大,剩余的显色剂量越小,使主、副波长的 A值差距拉大, ΔA增大,提高了检测敏感性。

免疫透射比浊法中 A主波长与 A副波长变化方向相同,使用 A主波长 -A副波长反而减小了 A值变化,降低了敏感性,所以在免疫透射比浊法中不建议使用副波长。

根据免疫透射比浊法的测定原理,在分子测定波长对免疫透射比浊法分析敏感性和特异性影响的基础上,提出以下几点波长选择的原则:(1)合适的波长区间。根据 表1血清中常见的内源性大分子物质及其相对分子质量、直径选择合适的测定波段。由于干扰物乳糜(CM)在体内半寿期为520 min,正常人空腹血中不含CM颗粒,但高脂蛋白血症Ⅰ型和V型患者空腹血清含有CM颗粒,在CM水解期出现CM颗粒,此时会出现肉眼可见的CM血,同时会干扰生化仪的测定,所以要尽可能选择对CM样本有抗干扰能力的试剂;(2)降低波长可提高分析敏感性,增大波长可提高抗干扰能力;(3)可以不使用副波长。

| [1] |

|

| [2] |

|