庄文芳,女,1968年生,学士,副主任技师,主要从事为血液学检验工作。

李莉,联系电话:021-63240090-4600。

华法林是临床上广泛应用的抗凝剂,可用于治疗房颤、深静脉血栓、肺栓塞、瓣膜移植等[ 1],而且价格便宜。但是华法林个体药物代谢能力的差异很大,治疗安全范围狭窄,影响其药效的因素又很多, 使得华法林个体剂量的变动性很大(0.5~60.0 mg/d), 还会存在严重的潜在出血风险和抗凝不足的栓塞, 使得对华法林治疗的管理具有挑战性[ 2]。服用华法林的患者用药起始阶段(1~3个月)有明显的出血风险。国内外研究表明华法林过度抗凝的原因与 CYP2 C9, VKORC1的基因多态性高度相关[ 3]。目前临床上华法林的给药方案通常采用首先给予一定标准剂量, 然后临床医生根据每个患者国际标准化比率( international normalized ratio,INR ) 值的情况, 增加或减少剂量直至INR达到靶标。但是在这样的抗凝疗法中, 调整剂量的周期较长, 患者发生血栓或出血的可能性较高。为此,我们在介绍影响华法林用药剂量因素的基础上,综述了国内外基于遗传药理学研究结果结合临床数据构建华法林维持剂量的模型及其应用。

影响华法林服药剂量的因素很多,包括遗传因素、饮食因素、药物因素、以及其他如年龄、身高、体重、种族、吸烟与否、INR目标范围等。

科研人员运用候选基因方法寻找关联基因,接着又用基因组学的手段进行研究。候选基因法主要关注肝细胞色素P450酶CYP2C9,该酶代谢华法林S型异构体, CYP2 C9基因突变会影响华法林用药剂量[ 4]。没有 CYP2 C9基因突变的患者(*1/*1),华法林的药物半衰期约为30~37 h,但是携带 CYP2 C9基因突变的患者(*3/*3)其酶的代谢功能严重受损,华法林的药物半衰期延长至92~203 h[ 5]。几年后,人们又发现华法林的靶蛋白VKORC1(维生素K环氧化物还原酶)[ 6],携带该基因突变的患者对华法林更敏感(服药剂量<1.5 mg/d)[ 7]。 CYP2 C9和 VKORC1这2个基因被认为是主要影响华法林用药剂量的遗传学因素。此外 CYP4 F2基因突变也对华法林用药剂量产生明显影响[ 8]。华法林用药剂量预测模型所涉及的单核苷酸多态性(SNP)位点在表1中列出,同时还列出了相应的最小等位基因频率(minor allele frequency, MAF)[ 9, 10, 11, 12],值得注意的是,黄种人 CYP2 C9*2几乎缺失,因此如果公式里含有 CYP2 C9*2则计为0。

| 表1 预测模型所涉及的SNP |

维生素K是华法林的天然拮抗剂,某些食物中富含维生素K,接受华法林长期治疗的患者对饮食中维生素K的变化非常敏感。维生素K主要来自植物中的叶绿醌,叶绿醌在植物中广泛存在,能通过华法林非敏感途径生成KH2,抵消华法林的抗凝作用[ 13]。因此服用华法林的患者应当规律饮食,每天摄入的维生素K的量保持稳定,减少对华法林的影响。

建立一个预测模型基本分为两步:首先为模型的建立,以 CYP2 C9、 VKORC1、 CYP4 F2基因型及一些非遗传因素构建多元回归线性方程;然后是模型的验证,即进行前瞻性、随机、对照组实验评价预测模型的准确性[ 18]。

我们将讨论3种不同的预测模型。第1种是稳定剂量预测模型,也是最常用的华法林遗传药理学模型;第2种模型为起始剂量预测模型;第3种模型是稳定剂量的精确模型,是在起始剂量用药后3 d根据INR结果对稳定剂量做出的剂量精确模型。目前,全世界范围内已经发表了多种稳定剂量预测模型,我们会介绍几种经验证适合中国人群的稳定剂量预测模型;后2种模型则研究的较少,但都是以稳定剂量预测模型为基础。

华法林稳定维持剂量预测模型是根据相对较小的群体(主要为某个地区或医院的患者)进行估计的。虽然这些模型可以预测同一地区的剂量,但是可能无法适用于更广泛的地区或国家。为解决这个普遍性的问题,国际上成立了华法林国际药理学联盟(IWPC),主要是寻找华法林剂量预测的算法。 IWPC包括9个国家的21个研究小组,提供了用华法林治疗的5 700例患者的临床和遗传学数据[ 9]。由此得到的遗传药理学模型预测需要低剂量(≤21 mg/周)或高剂量(≥49 mg/周)治疗的患者,结果显著优于临床模型预测。

剂量 (mg/周) = 5.604 4-0.261 4×年龄+0.008 7×身高 (cm)+0.012 8×体重 (kg)-0.867 7× VKORC1 A/G-1.697 4× VKORC1 A/A-0.485 4× VKORC1基因型未知-0.521 1× CYP2 C9 *1/*2-0.935 7× CYP2 C9 *1/*3 -1.061 6× CYP2 C9 *2/*2-1.920 6× CYP2 C9 *2/*3-2.331 2× CYP2 C9 *3/*3-0.218 8× CYP2 C9基因型未知-0.109 2×亚洲人-0.276 0×非洲人-0.103 2×未知人种 + 1.181 6× 酶诱导剂-0.550 3×胺碘酮。

上述公式中年龄以十进制计算,即1代表10~19岁,2代表20~29,3代表30~39。如果服用卡马西平、苯妥英、利福平等酶诱导剂就为1,其他则为0[ 9]。

在数据验证的时候,遗传药理学算法可解释华法林剂量43%的变异( R2=43%, R2表示模型能解释华法林剂量个体差异百分比),而临床的算法 R2只有26%。IWPC模型包括变量 VKORC1基因(rs9923231)、 CYP2 C9的(*2和*3)、年龄、身高、体重、种族及以下药物相互作用(酶诱导剂和胺碘酮)[ 9]。一些研究将IWPC模型与其他模型一起验证,IWPC模型显示出较好的预测准确性。IWPC的研究表明,亚洲人IWPC预测模型效果没有白种人好( R2≈24%),主要是亚洲人 VKORC1基因突变较小[ 10],但是仍比临床预测模型优越。

Huang等[ 19]搜集了266例中国患者标本,通过回归分析,建立了以下预测模型。

剂量(mg/d)=exp[0.727-0.007×年龄+0.384 ×体表面积(BSA)+0.403×( VKORC1 6484TC)+0.554×( VKORC1 6484CC)-0.482×( CYP2 C9*1/*3)-1.583×( CYP2 C9*3/*3)]。

公式中年龄即为岁数;BSA (m2)=0.006 1×身高(cm)+0.012 8×体重(kg)-0.152 9; VKORC1 6484 TC、 VKORC1 6484 CC、 CYP2 C9 *1/*3和 CYP2 C9*3/*3如果存在就乘以1,不存在则乘以0。

台湾的Wen等[ 20]首先根据 CYP2 C9、 VKORC1基因型制定了华法林的起始剂量,见表2:

| 表2 华法林起始剂量预测表(中国人群) |

然后再根据年龄、BSA及预测剂量建立了稳定剂量预测模型。公式:剂量(mg/d) = -0.432 + 0.769×预测剂量(mg/d)-0.015×年龄+1.125×BSA(m2)。BSA (m2)=0.006 1×身高(cm)+0.012 8×体重(kg)-0.152 9。

日本学者Masako Ohno[ 21]搜集了125例患者标本,经统计学分析,得到以下模型。

剂量 (mg/d)=4.248 ×( VKORC1-1 639GG)+1.067 ×( VKORC1-1 639GA)-2.416 ×( CYP2 C9* 3/*3)-0.864 ×( CYP2 C9* 1/*3)+1.308 × BSA-0.025×(年龄)+2.263。

式中年龄即为岁数;BSA (m2)=0.006 1×身高(cm)+0.012 8×体重(kg)-0.152 9; VKORC16 484TC, VKORC16 484CC, CYP2 C9 *1/*3, and CYP2 C9*3/*3 如果存在就乘以1,不存在则乘以0。

最近,中国学者已将上述4个模型及另外8个共12个模型在中国人群中进行了外部验证,其中绝对误差均值(mean absolute error,MAE)最低的3个模型分别为Gage、Wen、Ohno;理想预测百分比最高的3个模型分别为Wen、Huang、Gage。敏感性分析显示预测模型对低剂量患者的预测准确性都较差[ 22]。

一种药物达到稳态浓度的时间取决于其如何从人体中清除。如果起始剂量与维持剂量一样,那需要大约药物半衰期5倍的时间才能达到稳定状态。与没有 CYP2 C9的基因变异的人相比,携带有*2/*2基因突变的人S型华法林的半衰期要增加1倍,携带有*3/*3基因突变的人S型华法林的半衰期增加3~6倍。因此,如果起始剂量与维持剂量一样,那么携带有 CYP2 C9基因变异的人将会延长2~6倍的时间达到药物的稳态浓度[ 5]。到达稳态所需时间可以结合稳定剂量模型及 CYP2 C9基因型信息进行优化。对于带有 CYP2 C9的基因突变的患者来说,这种基于遗传药理学的个体化的华法林起始给药方案是极其有效的。

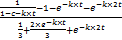

X=MD×(

式中:MD是每天的稳定服药剂量(mg/d);k是 CYP2 C9的消除速率常数,*1/*1 = 0.018 9 h-1,*1/*2 = 0.015 8 h-1, *1/*3 = 0.013 2 h-1, *2/*2 = 0.013 0 h-1, *2/*3 = 0.009 h-1, *3/*3 = 0.007 5 h-1;t为华法林剂量间隔,一般为24(24 h)。

第1~3 d的起始剂量按照如下公式计算:第1天=MD+X,第2天= MD+2X/3,第3天= MD+X/3[ 5]。

如果患者是高加索人,60岁,175 cm,75 kg,未服用其他药物,基因型为 CYP2 C9 *1/*1 和 VKORC1 1 639 A/G,IWPC模型预测稳定剂量为4.71 mg/d;同样年龄、身高和体重的高加索人若携带有 CYP2 C9 *3/*3和 VKORC1 A/A突变则稳定剂量为1.00 mg/d,但2种患者的起始剂量第1天为3.23 mg、7.56 mg;第2天为2.49 mg、6.61 mg;第3天为1.74 mg、5.66 mg。

基因型为 CYP2 C9*1/*1的白种人需要3~4周可达到治疗要求的、稳定的INR水平,携带有 CYP2 C9突变的患者则至少需要40 d才能达到治疗要求的、稳定的INR水平。主要是因为 CYP2 C9的变异使得酶代谢活性降低,需要更多的时间达到药物的稳态,因而也需要更多的时间达到稳定的INR水平。如果是中国患者,起始服用剂量若按照表2的起始剂量预测表,只需2周即可达到治疗要求的、稳定的INR水平。因为中国人群 CYP2 C9基因变异较少,所以中国人群到达治疗要求的、稳定的INR水平需要的时间较白种人短。虽然 VKORC1不直接参与华法林的代谢,但是预测起始剂量时若考虑 VKORC1基因型,可以使起始剂量更加接近稳定剂量,这样就避免了频繁调整剂量,减少了到达稳定INR水平的时间。

起始剂量治疗后,结合给定的剂量和INR值所得到的一个模型即为稳定剂量的精确模型。国际华法林剂量细化协会研究把遗传信息加入到稳定剂量的精确模型[ 23]。

剂量 (mg/周) = EXP (3.108 94-0.007 67×年龄-0.516 11×ln[INR]-0.230 32× VKORC1-1 639 G>A-0.147 45× CYP2 C9 *2-0.307 7× CYP2 C9 *3+ 0.245 97×BSA+0.267 29×目标INR-0.096 44×非洲人-0.205 9×中风-0.112 16×糖尿病-0.103 5×胺碘酮-0.192 75×氟伐地汀+0.016 9×剂量-2+0.020 18×剂量-3+0.010 65×剂量-4)

式中:INR 是服药第4天或第5天检测的结果; VKORC1-1 639 G/G时为0,G/A为1,A/A为2; CYP2 C9*2和 CYP2 C9*3 如果都没有突变,就乘以0,杂合子乘以1,纯合子乘以2;剂量-2、-3和-4指第2、3 和 4 天的服药剂量(即未测量INR之前);BSA 计算公式为BSA = (体重[kg]0.425×身高[cm]0.725)/139.2;如果是非洲人、中风、糖尿病、服用胺碘酮或是氟伐地汀,存在这些条件就为1,没有则为0[ 23]。

稳定剂量精确模型第4天、第5天内部验证的结果是R2≈60%,临床模型第4天、第5天内部验证的结果是R2≈44%。该模型第4天、第5天的外部验证结果R2≈44%,临床模型第4天、第5天外部验证的结果是R2≈28%。统计学结果显示,遗传药理学剂量调整模型的R2比临床剂量模型提高了12%~17%。这说明, CYP2 C9及 VKORC1基因型仍然影响第4天、第5天华法林治疗剂量。

3种预测模型都适用于所有患者。如果可以的话,尽量选择与患者具有相似特征的模型进行计算。例如年龄、种族、饮食习惯。假如有位房颤患者,INR为2.5,为防止中风,需服用华法林。患者的特征如下:高加索人,60岁,175 cm,75 kg,不服用其他药物,基因型为 CYP2 C9 *3/*3、 VKORC1 A/G。为了预测这个患者的起始剂量,首先根据遗传药理学稳定维持剂量模型计算出稳定维持剂量,然后再根据Avery等[ 5]的公式,得到起始剂量。这个患者的维持剂量为11 mg/周(1.6 mg/d) ,起始剂量第1天至第3天分别为5.1、3.9和2.7 mg。第4天,该患者检测了INR为2.0。这时候,可以使用剂量精确模型。根据Lenzini等[ 23]的公式,该患者接下来的给药剂量为15.6 mg/周 (2.2 mg/d)。

剂量预测模型尤其应当用于携带有 VKORC1基因变异的患者。欧洲人和亚洲人 VKORC1这个基因有4种基因突变(rs9923231、rs2359612、rs9934438和rs8050894),并且这4种SNP存在着强烈的连锁不平衡效应(R2>0.9),所以其中一个SNP可以代替其他3个SNP[ 9]。

华法林药物浓度相关的遗传基因分型多是单体型分析,即单因素分析占主要地位。这些SNP虽然解释了绝大部分华法林用药剂量的差异,但是仍缺少多基因(多位点)-多因素-定量化的分析与方案。在我国,华法林药物浓度相关的遗传基因分型多数研究停留在实验室,因此迫切需要适用于临床工作的个体化方案。且大部分基于药物基因组学的临床用药是基于西方人群研究得出的结论,样本多为国外人群,且数量和深度有限;由于种族差异,国外研究结果对国内临床用药指导意义有限。目前在中国患者中进行的模型外部验证的研究较少,因此迫切需要我国研究者进行更多前瞻性的研究检验这些模型的准确性,让这些模型可以真正为临床服务。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|