通讯作者:郭新胜,联系电话:0373-3373965。

作者简介:张水山,男,1979年生,学士,技师,主要从事临床生化检验工作。

锂盐(Li+)是精神科常用的抗躁狂药物, 但因其作用的特殊性, 临床使用易引起中毒, 严重的可能导致死亡。因而血Li+浓度检测是临床精神科专业实验室常设或必须要监测的药物之一。同时Li+也和其他项目一起, 常作为急诊检测项目用于危重患者的诊疗。在临床检验实际工作中, 采用血清样本测定时, 由于受到血液凝固时间的限制, 血清的分离需要较长时间, 有不少患者, 特别是急诊患者, 尤其在冬季的预温处理更为不便。另外, 有些血清样本因受某些疾病或药物的影响, 血清分离可能更加困难, 很难一次离心成功, 可能需要再次离心或反复离心。有文献报道离心对临床实验室不同检测项目结果有较大影响[1]。但血样反复离心对Li+浓度的监测结果是否有影响鲜有报道, 我们对此作了初步研究。

1. 仪器与试剂 美国Easylyte电解质分析仪及其配套定标液、冲洗液, 由美国MEDICA公司生产。日本光电公司生产的MEK8222K血细胞分析仪及配套试剂。北京雷勃尔离心机有限公司生产的LD4-8型低速离心机。

2. 采血器具 由湖南省浏阳市医用医具厂生产的含有肝素抗凝剂的真空采血系统。

3. 方法 10例样本均来自河南省精神病医院, 临床服用碳酸锂治疗的住院精神病患者。早晨7时, 用含肝素钠抗凝剂的真空管采用卧姿采集血样本4 mL, 颠倒混匀后, 及时测定全血样本Li+浓度, 同时进行红细胞分析。以2 000 × g离心15 min, 测定血浆Li+浓度, 间隔10 min, 混匀后再次离心, 测定血浆Li+浓度, 如此反复测量4次, 比较血样反复离心后血浆Li+浓度的差异。所有患者均被提前告知并征得同意。

4. 质量控制 使用自制的锂质控血清和RANDOX公司提供的质控血清进行严格的室内质量控制, 仪器及试剂均为在控状态。

5. 统计学方法 数据采用

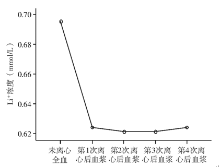

1. 血样本反复离心后血浆Li+浓度的变化趋势 血样本经4次反复离心后, 血浆Li+浓度差异无统计学意义(F=0.774, P> 0.05); 不同离心次数的Li+浓度呈线性相关(r=0.9970.999, P< 0.001)。红细胞平均体积(MCV)差异无统计学意义(F=1.859, P> 0.05), 结果见表1和图1。

| 表1 血样本反复离心后血浆Li+浓度和红细胞MCV测定结果 |

Li+是预防双相情感障碍复发的心境稳定剂中的第一选择[2], 而Li+的治疗剂量(0.4~1.5 mmol/L)与中毒剂量(1.6 mmol/L)十分接近, 极易引起高钠血症、共济失调、昏迷等不同方面的毒副作用, 严重的可导致死亡, 给临床医师选用Li+治疗带来诸多风险和不便。因此, 临床迫切需要解决Li+浓度的规范监测, 以保证用药安全。

临床实验的误差来源于分析前、分析中和分析后, 其中分析前实验误差占总误差的70%[3], 而分析前影响因素主要包括样本的采集和处理。使用血浆或血清样本进行测定, 离心是必不可少

的程序, 特别是使用血清, 可能需反复离心。虽有研究[4, 5]对样本的采集和处理对锂盐检测的影响进行了较为详细的探讨, 但血样本反复离心是否影响Li+浓度的监测, 鲜有报道。本研究结果显示, 红细胞MCV经反复离心后, 未见明显变化(P> 0.05), 证明红细胞在离心过程中未受到大的损伤。血浆Li+浓度差异无统计学意义(P> 0.05), 提示反复离心不影响血浆Li+浓度检测。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|