通讯作者:周铁丽,联系电话:0577-88069589。

作者简介:侯佳惠,女,1988年生,学士,主要从事细菌耐药分析研究。

研究临床分离铜绿假单胞菌超广谱β-内酰胺酶(ESBLs)和质粒介导AmpC酶的基因分布及流行特性,为细菌耐药性的监控提供依据。

方法回顾性调查5年间临床分离的铜绿假单胞菌的分布和耐药情况。选取每年同一时间段的临床连续分离株共169株,用聚合酶链反应(PCR)检测

铜绿假单胞菌主要分离自呼吸道(痰标本),占75.7%;对复方磺胺甲噁唑和头孢曲松耐药情况严重,耐药率分别为91.9%和91.7%;对其他主要抗菌药物的耐药率分别为头孢他啶46.7%、亚胺培南38.2%、左旋氧氟沙星30.2%、环丙沙星28.3%、阿米卡星5.0%。169株铜绿假单胞菌中产

铜绿假单胞菌临床感染率高,呈多重耐药且散发流行趋势。

To investigate the distribution and prevalence characteristics of extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) and plasmid-mediated AmpC genes among

Retrospective survey was performed to get the information of the distribution and resistance of

Most isolates were from respiratory tract specimens (sputum) which accounted for 75.7%. A high resistance rate of compound sulfamethoxazole and ceftriaxone among

The prevalence of ESBLs and AmpC among

铜绿假单胞菌是引起临床感染的重要病原菌,耐药机制复杂[ 1],耐药现象严重,给临床感染治疗构成了严重的威胁。铜绿假单胞菌中β-内酰胺酶的检出率越来越高,已成为β-内酰胺类抗生素临床治疗效果降低的最主要原因之一[ 2]。为了解温州医学院附属第一医院近年来铜绿假单菌的临床感染及耐药情况,我们对临床分离的铜绿假单胞菌进行耐药特性分析和分子流行病学研究,旨在为细菌耐药性的监控提供理论依据。

460株铜绿假单胞菌分离自温州医学院附属第一医院2005年1月至2009年5月住院患者的痰液、尿液、脓液、血液等,剔除同一患者同一部位重复分离菌株。其中2005年87株、2006年106株、2007年127株、2008年81株、2009年59株;所有菌株经VITEK60型全自动微生物分析仪鉴定并确认。

选择每年同一时段的临床连续分离株共169株,因聚合酶链反应(PCR)检测 TEM、 SHV、 VEB、 PER、 GES、 TLA、 IBC、 CTX-M、 OXA等β-内酰胺酶基因和AmpC酶基因。

药敏试验质控菌株ATCC27853购自卫生部临检中心,沙门菌菌株H9812作为脉冲场凝胶电泳(PFGE)相对分子质量标准由浙江大学医学院附属邵逸夫医院俞云松教授惠赠。

药敏纸片头孢他啶、头孢曲松、左旋氧氟沙星、环丙沙星、阿米卡星、亚胺培南、复方磺胺甲噁唑为英国OXOID公司产品。

1. PCR相关试剂 dNTPs、10×buffer、Mg2+、DNA maker等均购自上海生工生物工有限公司,引物委托上海生工生物工程有限公司合成;琼脂糖为西班牙Biowest公司产品。

2. PFGE相关试剂 Tris、EDTA、硼酸、低熔点胶、琼脂等均购自上海生物工程有限公司,蛋白酶K购自德国Merck公司,限制性内切酶XbaI、SpeI购自日本TAKARA公司。

所有药物敏感性试验均采用纸片扩散法,按美国临床实验室标准化协会(CLSI)规定[ 3]操作并判读结果。

采用热裂解法提取PCR模板,引物按参考文献[ 4, 5] 设计合成,引物序列见 表1。反应体系如下:1 mmol/L dNTPs 2.5 μL,10×buffer 2.5 μL,25 mmol/L Mg2+ 1.5 μL,Taq酶0.1 μL,上、下游引物(10 μmol/L)各1.5 μL,模板2 μL,无菌去离子水加至25 μL。

| 表1 ESBLs、质粒介导AmpC引物序列 |

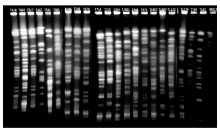

选取重症监护病房(ICU)和普通外科病区不同患者来源中产 TEM型β-内酰胺酶的铜绿假单胞菌21株进行流行病学分析,PFGE 所用试剂均按《分子克隆试验指南》(第3版)说明配制,铜绿假单胞菌采用SpeI限制性内切酶酶切,沙门菌菌株H9812用XbaI酶切。电泳条件为:电场夹角120°、电压6 V/cm、脉冲时间5~25 s、电泳时间22 h。

按Tenover等[ 6]提出的判定方法进行PFGE同源性分析:(1)大多数流行病学相关带型大小和数量相近的菌株被认为是同一株(主流型),称为A型;(2)由于突变、插入、缺失或倒置的遗传改变在电泳带型上与主要带型有3个或3个以下差别的菌株被认为是主要型中的亚型,分别称为A1、A2和A3;(3)带型中有4个或4个以上不同之处不能用1次或2次遗传变化解释的,被认为是不同的菌株,分别称为B、C和D型等。

一、460株铜绿假单胞菌中以痰标本分离的最多,占75.7%,其后依次为尿液(7.8%)、血液(3.3%)、脓液(2.2%);病区分布主要集中在ICU、普外科、呼吸内科、烧伤科等。药敏结果显示,铜绿假单胞菌对复方磺胺甲噁唑和头孢曲松耐药情况严重,耐药率分别为91.9%和91.7%;对其他主要抗菌药物的耐药率分别为头孢他啶46.7%、亚胺培南38.2%、左旋氧氟沙星30.2%、环丙沙星28.3%、阿米卡星5.0%。见 表2。

| 表2 5年间铜绿假单胞菌耐药变迁情况[株(%)] |

二、每年同一时段的临床连续分离的169株铜绿假单胞菌中检出产 TEM、 CTX-M、 OXA、 GES β-内酰胺酶菌株84株,阳性率为49.7%,其中 TEM型54株,占64.3%。对其中3株 TEM基因阳性菌株进行测序,其中2株为 TEM-1型、1株为 TEM-29型。说明54株 TEM型阳性的菌株中包括了部分产广谱β-内酰胺酶的菌株。另外检出的9株 CTX-M-9型、8株 CTX-M-1型、4株 CTX-M-2型、3株 OXAⅠ型、3株 OXAⅣ型、2株 GES型、1株 OXAⅡ型均为产超广谱β-内酰胺酶菌株。未检出 PER型β-内酰胺酶。检出产质粒AmpC酶的菌株23株,阳性率为13.6%;其中7株为 EBC型、4株为 MOX型、3株为 CIT型、3株为 ACC型、2株为 DHA型。

三、PFGE同源性分析显示21株铜绿假单胞菌共有19种不同的带型,其中3株(T410、T517和T548)为同一种带型,见 图1。T410和T517来自同一病区的不同患者,T410分离自痰标本,T517分离自导管;而T548则分离自另一病区的痰标本。

铜绿假单胞菌在医院非发酵菌中分离率居首位,是医院感染的重要病原菌。当机体免疫功能低下时可引起人体局部化脓性感染和全身感染,常危及患者的生命。随着抗菌药物的滥用,铜绿假单胞菌的耐药情况日益严重,尤其是对三代头孢类耐药明显。本研究分离的铜绿假单胞菌主要集中在ICU、普通外科等病房。药敏结果显示,2005年分离株对多种抗菌药物的耐药率明显高于其他年份分离株,可能与2005年本院铜绿假单胞菌的小规模流行有关,其他年份铜绿假单胞菌耐药性无明显差异。本研究铜绿假单胞菌对三代头孢菌素类尤其是头孢曲松有较高的耐药率,超过90%。对阿米卡星的敏感性最高,超过90%,虽然阿米卡星的体外敏感性很高,但铜绿假单胞菌感染多由呼吸道感染引起,而阿米卡星在肺组织中的药物浓度很低,从而限制了其在治疗铜绿假单胞菌感染中的应用。有学者报道,头孢他啶和阿米卡星联合治疗肺部由铜绿假单胞菌引起的感染疗效显著[ 7],可为临床经验用药提供参考。

本研究铜绿假单胞菌β-内酰胺酶和质粒介导AmpC酶均有较高的检出率,分别以 TEM、 EBC基因型为主,文献报道[ 4, 8, 9]铜绿假单胞菌超广谱β内酰胺酶和质粒介导的AmpC酶编码的基因分别以 PER和 CIT为主,这种异于其他地区的流行情况可能与温州地区耐药基因分布和本研究的菌株选择有关。另外,21株 TEM阳性铜绿假单胞菌同源性分析结果显示本研究分离的铜绿假单胞菌主要呈散发流行趋势;产β-内酰胺酶的铜绿假单胞菌存在轻微的克隆播散现象,说明医院内存在交叉感染的现象,这也可成为医院铜绿假单胞菌三代头孢菌素临床耐药率高的一个间接原因。为此,医院在合理利用抗菌药物的同时应加强病区与病区、患者与患者之间的感染监控。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|