作者简介:刘梦琼,女,1972年生,硕士,副主任技师,主要从事临床化学检验工作。

探讨血清同型半胱氨酸(Hcy)浓度在宫颈癌患者治疗前、后的变化与治疗转归的关系。

方法采用循环酶法测定86例初治无转移宫颈癌患者治疗前、治疗结束时及治疗后血清Hcy浓度,并随访36个月,观察其变化,分析其与肿瘤转归的关系。

结果86例宫颈癌患者中有43例治疗前血清Hcy浓度高于正常参考范围,治疗结束后3个月有39例(90.69%)Hcy浓度降至正常参考范围。其余43例宫颈癌患者治疗结束时血清Hcy浓度与治疗前相比明显下降(

宫颈癌患者血清Hcy水平治疗前半数高于正常参考范围,治疗后明显下降;复发转移患者在诊断前3~6个月血清Hcy浓度开始回升。血清Hcy测定对宫颈癌诊断和转归有一定的参考价值。

To investigate the relationship between the change of serum homocytsteine (Hcy) concentration during the pre- and post-treatment and the prognosis of patients with cervical cancer.

MethodsThe Hcy concentrations of 86 cervical cancer patients without metastasis were measured by enzymatic circling assay during pre-,the end of and post-treatment with a follow-up of 36 months. The change of Hcy and the relationship between Hcy and prognosis were analyzed.

ResultsThe Hcy concentrations of 43 cervical cancer patients during pre-treatment were higher than the normal reference range, and the Hcy concentrations of 39 patients (90.69%) were under the normal reference range after the treatment for 3 months. The Hcy concentrations of the other 43 cervical cancer patients at the end of treatment were lower than those during pre-treatments (

A half of Hcy concentration was higher than the normal reference range during the pre-treatment. Hcy of patients with cervical cancer would decrease significantly after the treatment, and increases again during 3-6 months before the diagnosis of recurrence and/or metastasis. Hcy as a predictor of the diagnosis and prognosis in patients with cervical cancer is worth to do further study.

宫颈癌是女性中仅次于乳腺癌的最常见的妇科恶性肿瘤之一。根据90年代我国卫生部调查显示,我国每年有新发病例约10万,占世界宫颈癌新发病例总数的四分之一,且出现了年轻病例逐年增加的趋势。手术和放疗是目前对无转移宫颈癌患者的主要治疗手段。预测对治疗的不同反应,针对不同的宫颈癌患者选取合适强度的治疗方案有利于避免过度治疗或治疗不足。

同型半胱氨酸(homocysteine,Hcy)是一种含硫的氨基酸,主要是由蛋氨酸代谢过程中去甲基化所生成的中间产物之一。已有研究显示[ 1~ 3],Hcy浓度与部分恶性肿瘤相关,而围绕宫颈癌的研究仅限于肿瘤发生风险的领域[ 4~ 6],这些研究提示不同人种发生宫颈癌的Hcy风险值为6.31~9.12 μmol/L。对于宫颈癌治疗前、后的血清Hcy浓度变化,国内、外均未见文献报道。以往常规检测Hcy的方法是高相液相色谱法和荧光偏振法,此二法皆费时费力且成本高。我们旨在采用一种新的循环酶法检测宫颈癌患者Hcy浓度在治疗前、后的变化,并探讨其对预后预测的意义。

选择海南省人民医院2007年1月至2008年2月住院治疗的86例宫颈癌患者,年龄32~75岁。病例纳入标准:(1)经病理确诊为宫颈癌;(2)入组前未接受抗癌治疗;(3)可获得有关暴露信息和空腹静脉血样本;(4)肝、肾功能正常;(5)治疗前无远处转移;(6)完成全程治疗;(7)出院后能按时随访(治疗后3年内每3个月一次,4~5年每6个月一次直至诊断复发转移),且随访资料完整。排除标准:(1)患者有以下病史者,其他肿瘤、冠心病、脑卒中、血管栓塞性疾病、阿尔茨海默病、神经退行性疾病、甲状腺功能亢进、糖尿病、肝硬化、肾功能不全、高Hcy遗传病、慢性炎症性肠病、类风湿性关节炎;(2)使用以下药物者:苯妥英纳、甲氨蝶呤、左旋多巴。

采用乙二胺四乙酸(EDTA)抗凝管收集病例治疗前、治疗结束时、治疗后随访及初次诊断复发转移患者的清晨空腹静脉血2 mL,3 000 r/min(离心半径15 cm)离心10 min后取上清液分装并置-80 ℃保存待用。采用循环酶法检测血清Hcy浓度,仪器为AU5400全自动生化分仪,试剂由上海德赛公司提供。根据试剂盒说明书中的Hcy正常参考范围,以>14.0 μmol/L为Hcy升高。

手术采用全宫附件切除加盆腔引流区清扫术式;手术联合放疗包括术前放疗和术后放疗,部分患者配合化疗,术前及术后化疗均为常规分割,总剂量为50 Gy,疗程5周;单纯放疗总剂量为66~74 Gy,疗程6.5~7.5周。治疗后的随访包括每3个月检查胸片、腹部B超、全身ECT骨扫描及盆腔CT,所有患者至少随访36个月(出现复发转移者随访至诊断复发转移时),随访时间最长者为53个月。

应用SPSS15.0进行统计学处理,所有病例均作自身对照,采用 t检验比较治疗前、后Hcy浓度的差异。 P<0.05表示差异有统计学意义。

86例宫颈癌患者中有43例治疗前Hcy>14.0 μmol/L。治疗结束时这43例患者中有18例Hcy<14.0 μmol/L;治疗后3个月共有39例患者(90.69%)Hcy浓度降至正常参考范围,但仍有4例患者Hcy>14.0 μmol/L。有1例治疗前Hcy<14.0 μmol/L的患者治疗结束时的Hcy浓度为16.25 μmol/L,治疗3个月后降低至10~11 μmol/L。其余43例Hcy浓度在正常参考范围内(≤14.0 μmol/L)的宫颈癌患者治疗结束时的血清Hcy浓度明显低于治疗前( P<0.001),且治疗后3个月的Hcy浓度明显低于治疗结束时( P<0.001)。2组患者治疗前、后Hcy的结果见 表1。

| 表1 宫颈癌患者治疗前、后Hcy浓度的变化比较( |

1.无复发转移者 将Hcy正常参考范围按划分为<6.0、6.0~<11.0、≥11.0~14.0 μmol/L 3组。67例无复发转移的宫颈癌患者治疗后3个月时各组的例数分别13、34、17例;还有3例患者治疗后3个月时Hcy浓度仍>14.0 μmol/L,其中有2例患者随着随访时间的延长,Hcy浓度持续降低;1例患者随访期内Hcy浓度一直维持在14~15 μmol/L之间波动。所有无复发转移的宫颈癌患者在治疗后6~36个月随访期内Hcy的波动范围都很小,均在2 μmol/L以内。

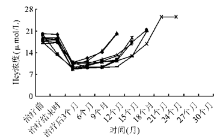

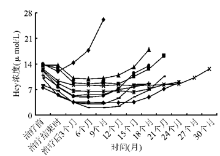

2.复发转移者 随访中有19例在治疗后36个月内出现局部复发和/或远处转移(治疗后9个月1例、12个月4例、15个月2例、18个月6例、21个月3例、24个月2例、30个月1例)。复发转移者中有9例患者治疗前血清Hcy浓度>14.0 μmol/L,见 图1。治疗结束时血清Hcy浓度仅2例低于14.0 μmol/L。治疗后3个月9例患者血清Hcy浓度全部降至正常参考范围,且均在诊断复发转移前约3~6个月已升高,诊断复发转移时血清Hcy浓度重新升高至治疗前浓度甚至更高,波动范围均超过3 μmol/L。与患者治疗后3个月时的Hcy浓度作自身对照,差异有统计学意义( P<0.05)。还有10例患者治疗前血清Hcy浓度≤14.0 μmol/L,见 图2。该组患者治疗结束时Hcy的浓度均低于治疗前,治疗后3个月Hcy浓度除1例患者外均降至10 μmol/L以下,该患者在治疗后3个月的Hcy浓度已升高至14.27 μmol/L,治疗后6个月升至17.83 μmol/L,于治疗后9个月诊断右盆壁复发(血清Hcy浓度为26.05 μmol/L)。所有治疗前血清Hcy浓度≤14.0 μmol/L的患者在诊断复发转移前约3~6个月Hcy浓度又重新升高,波动范围均超过3 μmol/L。与患者治疗后3个月时的Hcy浓度作自身对照,差异有统计学意义( P<0.05)。诊断复发转移时Hcy浓度与治疗前作自身对照比较,差异无统计学意义( P=0.437)。

本研究采用一种新的循环酶法检测宫颈癌患者血清Hcy浓度,与临床常用的高相液相色谱法和荧光偏振法比较,此法省时省力,检测成本低,可纳入常规生化检测。

叶酸与肿瘤的发生有密切关系,而叶酸相对不足会导致Hcy堆积[ 7]。Hcy作为敏感的标志物,可有效的反映血清叶酸浓度的变化,进而反映肿瘤风险。Weinstein等[ 8]和 Ziegler等[ 9]在病例对照研究中发现,高血清Hcy妇女侵袭性宫颈癌的风险明显增加,Thomson等[ 6]发现非侵袭性宫颈癌的风险同样增加。可能的原因是叶酸和维生素B12的缺乏,但缺乏的原因除了绝对摄入不足和吸收不良外,还与肿瘤的高代谢状态有关。肿瘤细胞由于分裂增殖加速,需要更多的叶酸和维生素B12作为辅酶参与核酸的合成,这会使叶酸和维生素B12的相对不足,进而导致血清Hcy堆积。因此,测定血清Hcy浓度对于反映肿瘤生长情况具有一定意义。Lily等[ 10]在一组没有使用药物治疗的患有肉瘤的样本中将主要肿瘤标记物的浓度和总同型半胱氨酸(tHcy)浓度相比较,结果血清tHcy浓度和血清肿瘤标记物的浓度升降平行。这个结果提示血清tHcy和肿瘤标记物一样,反映了肿瘤细胞的活性或肿瘤细胞的快速增殖率,并且死亡细胞不释放Hcy,监测tHcy能精确反映肿瘤细胞的活性。

本研究结果表明86例宫颈癌患者中有43例(50%)血清Hcy浓度高于正常参考范围,治疗结束时及较治疗后3个月分别有18例及21例[共计39例,占90.69%(39/43)]Hcy浓度降低至正常参考范围。其余43例患者在治疗后及治疗后3个月Hcy浓度亦有所下降。这一结果表明Hcy与宫颈癌有一定的相关性。

在本研究36个月的随访中,有19例治疗后出现复发转移,其治疗前血清Hcy浓度高于及低于14.0 μmol/L者分别为9例和10例(见 图1、2)。Hcy升高的患者在治疗结束时仅2例血清Hcy浓度[22.2%(2/9)]≤14.0 μmol/L,显示其血清Hcy浓度随肿瘤负荷变动较无复发转移者更加滞后。从Hcy治疗前、后波动趋势图中可明显发现,无论治疗前血清Hcy浓度高低,治疗结束时均出现下降,治疗后3个月除1例外血清Hcy浓度均降至14.0 μmol/L以下,而在诊断复发转移前约3~6个月重新升高且波动幅度较大;该例未降至14.0 μmol/L以下的患者治疗结束时虽然一度下降至12.03 μmol/L,但治疗后3个月Hcy检测值已稍高于治疗前并继续升高,治疗后9个月即发现盆壁复发,同样符合较诊断复发转移提前3~6个月升高的规律。所有患者诊断复发转移时血清Hcy浓度重新升高至治疗前浓度甚至更高。分析Hcy浓度升高提前于临床诊断的原因在于目前的临床、影像学检查手段难以及时发现隐性复发或转移病灶,或是难以分辨单纯放疗患者病灶局部残留的是纤维化组织或是残存肿瘤。因此,与治疗后Hcy浓度低值比较,复发转移者Hcy浓度波动幅度较大(3.47~14.72 μmol/L)。故随访期内如Hcy浓度出现大幅度上升(>3 μmol/L)、治疗后下降幅度有限或保持低位时间短,应高度警惕复发转移或治疗未控风险。因此,血清Hcy浓度作为随访指标的意义要大于作为诊断参考指标时。因而建立恶性肿瘤患者随访资料库极其重要。

研究证实,谷胱甘肽是细胞内最强有力的抗氧化剂,可以通过清除活性氧和自由基,使DNA和机体免受损伤。而且,半胱氨酸、谷胱甘肽还可以调节T细胞介导的免疫反应。所以,Hcy、半胱氨酸和谷胱甘肽在肿瘤发生发展中具有重要作用。

综上所述,宫颈癌患者治疗后血清Hcy浓度较治疗前明显下降,诊断复发转移前3~6个月再次上升。因此,血清Hcy可作为反映治疗效果的预测因子,值得进一步研究。后续研究中应注意叶酸浓度和肿瘤累及消化系统的影响。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

mol/L); multivariate-adjusted odds ratios ranged from 2.4 to 3.2 (all 95% CIs excluded 1.0). A trend was apparent and significant (p=0.01). When cases were compared with HPV-16 seropositive controls only, odds ratios were comparable. Conclusions: Serum homocysteine was strongly and significantly predictive of invasive cervical cancer risk. This association could reflect folate, B12 and/or B6 inadequacy, or genetic polymorphisms affecting one-carbon metabolism.

mol/L); multivariate-adjusted odds ratios ranged from 2.4 to 3.2 (all 95% CIs excluded 1.0). A trend was apparent and significant (p=0.01). When cases were compared with HPV-16 seropositive controls only, odds ratios were comparable. Conclusions: Serum homocysteine was strongly and significantly predictive of invasive cervical cancer risk. This association could reflect folate, B12 and/or B6 inadequacy, or genetic polymorphisms affecting one-carbon metabolism.