作者简介:朱华珍,女,1963年生,副主任技师,主要从事血液病检验工作。

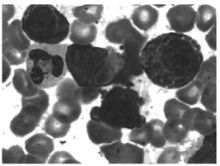

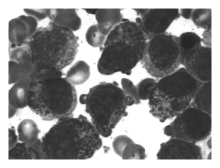

急性早幼粒细胞白血病(APL)早幼粒细胞浆中常见粗大颗粒,密集或融合,可掩盖核周围甚至整个胞核,还可见“柴捆状”奥氏(Auer)小体。有报道浆中检见透明长条状物体。我们所检出的是APL异常早幼粒细胞浆中可见呈园形未明小体。

患者,男,36岁,油漆工,因牙龈出血、唾液可见鲜血丝于2009年7月11日来江西省赣州市立医院就诊。

1. 查体 全身皮肤、黏膜无黄疸,可见少许紫癜、淤斑。浅表淋巴结未触及,肝、脾不肿大。

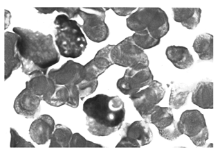

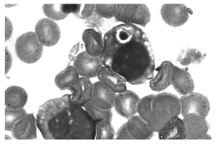

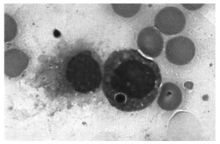

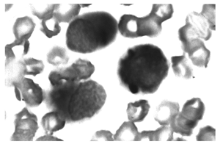

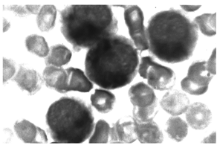

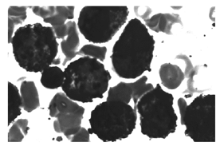

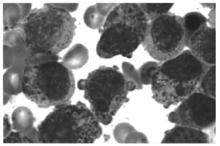

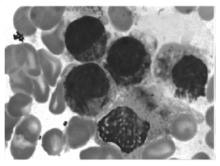

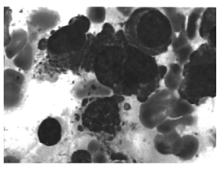

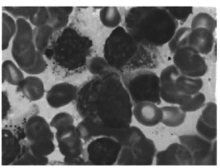

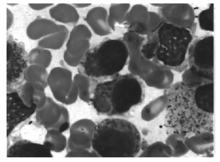

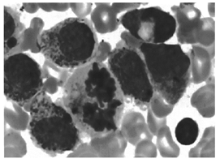

2. 检验 (1)血常规:白细胞(WBC) 3.9×109/L;血红蛋白(HBG) 136g/L;红细胞(RBC) 4.73×1012/L;血小板(PLT) 29×1012/L,血片中检见幼稚细胞;(2)骨髓像:早幼粒细胞占0.825。细胞大小不一,外形不规则,细胞浆中充满大小不等的异常颗粒,以粗颗粒为主,有的细胞内见条索状长短不一、粗细不一、多少不一的Auer小体。其排列呈散在分布,并非似柴捆样。另还可见浆中含数量不等、大小不一的红色园形小体(多则数个,少则1个,约20%的细胞内有)。见 图8~15;(3)组化染色:过氧化酶(POX)染色:呈强阳性,红色小体被黑色染料覆盖。见 图6~7;非特异性酯酶染色(α—NBE)染色:阴性,胞浆可见清晰、有透明环围着的无色小体。见 图1~3;特异性酯酶染色(AS—DNCE)染色:阳性,胞浆上可见明显比浆更红的园形小体。见 图4~5;(4)免疫学检查骨髓过氧化物酶:(MPO)、CD33阳性,CD34及人类白细胞抗原(HLA-DR)阴性;(5)遗传学检查:特异染色体易位t(15;17)(q22;q12-21)及形成融合基因(PML-RAR)。

3. 诊断 据临床症状及以上检查诊断为APL型。患者拒绝治疗,于7月16日自动出院。

据报道,APL早幼粒细胞可见浆中颗粒粗大,密集或融合。染深此紫红色,可掩盖核周围甚至整个胞核[ 1]。APL型早幼粒细胞超微结构显示,胞浆内核糖体丰富,高尔基复合体发达,粗内质网增高,大部分扩大,且充满着无定形物质。胞质初级颗粒生成异常,颗粒生成亢进而大量聚积,颗粒的大小,形态和内部结构不一致性,以及颗粒异常融合形成大的Auer小体[ 2]。曾有报道:APL型早幼粒细胞浆内检见透明长条状物体,粗细不一,长短不一,数量不定、排列不整齐,少数覆盖在核上。我们所见的红色园形小体不透明,大部分分布在胞浆内,偶见覆盖在核上。组化染色结果显示与浆染色结果相同。同时Auer小体出现的数量比园形小体要少,其形态长短粗细不定[ 3]。本片中白血病细胞有胞浆中红色园形小体出现还未曾见报道。这种红色园形小体在胞浆内大量出现,是否是胞浆内核糖体、高尔基复合体,粗面内质网达到一个质和量的极至,造成初级颗粒生成亢进聚积而形成是我们的一个推测。专家认为小体可能是早幼粒细胞吞噬异物(细胞碎片或细菌等)而形成。这有待进一步探讨。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|