作者简介:王 青,男,1968年生,学士,副主任技师,主要从事临床血液与体液检验及实验室管理工作。

目的 提供高质量的细胞形态学室间质评检查内容,减少因采样、制片、染色、阅片区域等过程的差异而引起的误差,提高实验室间结果的可比性,公平、公正的体现参加者的能力水平。

方法用血片连续扫描摄像的照片作为血细胞形态室间质量评价的检查内容。

结果血片连续扫描摄像的细胞照片清晰度高,细胞结构特征明显,有足够的细胞可供计数;经连续扫描后软件分析的白细胞分类结果须经人工复核后才能作为白细胞分类结果。

结论血片连续扫描摄像照片组成的图片文件,适用于细胞的形态识别和白细胞的分类计数。用于室间质评既可考查参加者单个细胞形态的识别能力,又可以用白细胞分类95%及99%可信限或美国临床实验室修正法案(CLIA’88)能力验证计划的分析质量要求(]]> ±3 s)的形式来考核参加者白细胞分类的能力。

Objective To provide the high-quality external quality assessment of cytomorphology, and reduce the error caused by the differences in the course of sampling,glass slide preparation, staining and identification, in order to improve the comparability of the results of different laboratories and reflect the ability of participants fairly. Methods As the external quality assessment material of blood cell morphology, the photos taken by blood cell scanning camera were employed. Results The photos taken by blood cell scanning camera present high definition,easily identifying cellular structure. Adequate number of cells could be used to be counted. Cellavision continually scanning photos of leucocyte differentiation should be checked by manual microscopy after the analysis of software. Conclusions The blood cell photos taken by continually scanning camera can be used for cellular morphology identification and leucocyte differentiation. For external quality assessement, single cell identifying ability and leucocyte differentiating 95% and 99% confidence intervals can be used. The Clinical Laboratory Improvement Amendments in 1988 (CLIA’88) analytical quality requirement as (]]> ±3 s) for examining participants' leucocyte differentiating ability also can be used.

我国血细胞形态学室间质评较具影响力的是各省市临床检验中心组织的室间质评。上海市临床检验中心组织的上海地区细胞形态学室间质评在国内起步较早, 先是采用多个患者血标本分别人工制作几十张血片, 分别编号染色后, 分发到参加单位, 要求进行白细胞分类计数并用文字简单描述全片所见后在规定时间内返回结果。临床检验中心统计结束给出及格与否的判断后反馈给参加者; 后因制片、染色等原因容易造成不公平的判断, 加之随着计算机技术的飞速发展和普及, 上海市临床检验中心开始采用显微摄像的方法拍摄不同细胞照片刻成光盘后分发至参加者。近年来, 卫生部临床检验中心也采用把细胞形态照片刻成光盘分发至参加者的方法。这种方法提供给参加者的仅仅是一个一个单一的细胞形态的识别, 缺乏整体性, 与临床实践时的细胞形态分析相差甚远。为了寻找一种既能用于细胞形态识别, 又能进行白细胞分类计数, 且与平时的临床实践相接近的细胞形态学室间质评方法, 我们以世界卫生组织(WHO)1010M1血片样本为例进行了探索, 将现有的WHO室间质评血片按要求[1, 2]连续扫描摄像, 处理后整理成文件进行分析。

1. 血片

血细胞形态学室间调查用样本由WHO提供。血片1010M1取自一位86岁女性患者, 摔跤后昏迷急诊入院, 其相关检查见表1。

| 表1 血片1010M1 相关检查结果 |

2. 血细胞形态分析系统

瑞典CELLAVISION DM96血细胞形态分析系统(简称CELLAVISION DM96)由日本希森美康(上海)公司提供。

3. 条形码生成器

由日本希森美康(上海)公司提供。

CELLAVISION DM96开机预热15 min。条形码生成器生成条形码。将条形码黏贴在玻片血膜头端, 记录条形码号与对应的WHO调查血片号。按要求设定扫描区域和扫描程序, 或按细胞总数设定扫描细胞数100~500个, 或按距片尾多少毫米的区域, 进行城垛式连续扫描摄像。完成设置后开始扫描摄像, 仪器扫描后会与软件携带的细胞库进行比较, 得到初步分类的结果。将摄像图片导出, 加以处理后组成文件, 并制作光盘。将人工镜检的白细胞分类结果与作为参考答案的WHO预期结果进行比较。

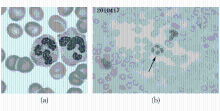

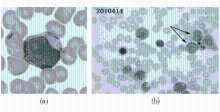

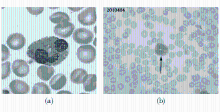

一、连续扫描摄像的细胞照片与目前使用的细胞照片相比, 更易于细胞的识别与辨认, 同样的大小尺寸, 细胞核染色质特征明确, 如中性粒细胞核呈块状聚集; 核仁更清晰、胞质颗粒特征更明显, 见图1~3。

二、用CELLAVISION DM96对WHO1010M1血片体尾交界处进行连续扫描摄影, 记录细胞数量为304个, 除可用于细胞形态的识别外, 还适用于白细胞分类计数, 见图4。但其软件分析的原始结果尚不能直接作为白细胞分类结果进行报告, 须经人工复核后才能报告, 见表2。

| 表2 血片1010M1期望人工分类结果范围和Cellavision原始结果及人工复核后的结果(%) |

细胞形态学室间质评是能力验证计划提供者对参加者细胞形态识别能力的验证。组织者可通过室间质评来了解参加者细胞形态识别的总体水平和某一具体参加者的水平, 从而不断改进室间质评计划和继续教育计划。参加者通过室间质评可了解自己在参加者中的能力情况和从中发现自己的不足之处, 从而有针对性的参加继续教育计划和进行持续的改进。

目前, 国内各省市组织的细胞形态学室间质评, 大多采用15~20幅单个细胞照片刻成光盘后发放至参加者, 让参加者进行单个细胞识别的方法。处于形态学领先地位的英国至今仍采用传统的玻片阅片方法, 美国则在传统玻片阅片方法的基础上, 增加几幅单个细胞形态照片的识别。

目前, 国内的做法以上海为例, 是采用油镜下瑞吉染色血片20张显微摄影单个细胞照片刻成光盘分发至参加者的方法。这种方法可以克服人工制片、染色和阅片区域不同造成的差异, 给参加者提供一致的细胞照片, 而且照片可以永久保存和便于传输。这种方法还有一个优点就是可以改变阅片方式, 变显微镜阅片为屏幕阅片, 既减轻检验者的劳动强度, 又方便大家一起学习讨论。但照片与照片之间缺乏联系, 与细胞形态检验的工作实践相差甚远, 也无法用量化的指标(

为了兼顾玻片法和光盘法的优点, 我们的方法就能提供给参加者检查内容一致, 与平时实践相一致, 又方便保存和传输, 我们尝试了连续扫描摄像的办法。从图1~3可以看出, 连续扫描摄像的照片无论是细胞核、核染色质、还是细胞质中颗粒, 其清晰度远优于显微摄影照片。从图4可以看出, WHO1010M1血片按要求连续扫描摄像的细胞数[5]多达304个, 适合于白细胞的分类计数, Bain[1]认为白细胞分类的细胞数根据细胞总数不同从100~500个不等。从表3可以看出, CELLAVISION DM96连续扫描后软件分析的白细胞分类结果, 与WHO预期结果有较大差别, 而经人工复核后的结果与人工镜检和WHO预期的结果比较一致。一方面说明CELLAVISION DM96软件分析中的细胞库尚需完善, 需要厂商与检验方面的形态学专家一起做这方面的工作; 另一方面说明连续扫描摄像的细胞照片与镜下细胞一样易于识别和辨认。其扫描的细胞数也适合白细胞分类计数, 也就是说, 没有软件分析的连续扫描摄像细胞照片可替代血片用于细胞的识别和白细胞的分类计数。若用于细胞形态学室间质量评价, 与玻片法相比, 因可提供一致的质评物, 更可体现公平、公正。

另外, 拟在今后的室间质评活动中尝试要求参加者阅片(连续扫描摄像的细胞照片)后, 对该血片患者疾病作出初步判断和对该血片中最多见的几个形态学特征加以总结。在最终报告反馈时, 为参加者提供与临床相关的结果分析报告。如WHO1010M1血片, 我们会在最终报告中告诉参加者, 这张血片上5个最常见的形态学特征是:中性粒细胞增多、成堆血小板、缗钱状红细胞、淋巴细胞减少和中性杆状核粒细胞。并在述评中加以论述“ 这是一个简单的中性粒细胞增多病例, 有些杆状核粒细胞出现, 偶见中幼粒细胞, 但几乎没有中毒性变化细胞, 像是一个应急性事件, 说明在患病之前的全血细胞计数可能正常。事实上, 她摔跤导致臀部骨折, 实验结果与应急性事件一致, 有轻微的肾脏损伤(尿素升高而肌酐正常)” 。

综上所述, 血片连续扫描摄像法与传统的血片法和现在的显微摄像法相比, 更适用于细胞的识别和白细胞分类计数。也可推动白细胞分类计数的标准化进程; 用于细胞形态学室间质评更能体现公平、公正, 既可考查参加者单个细胞形态的识别能力, 又可以用RÜ mke等[6]研究的白细胞分类95%及99%可信限或用卫生部临床检验中心推荐的CLIA’ 88能力验证计划的分析质量要求(

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|