作者简介:黄承乐,男,1964年生,副主任技师,主要从事分子生物学检验工作。

探讨本地区汉族人群线粒体DNA ND1基因中T3394C突变与2型糖尿病(T2DM)的关系。

方法应用聚合酶链反应(PCR)对无血缘关系的225例T2DM患者和190名正常对照者的外周血DNA进行PCR扩增并直接测序确证。

结果糖尿病患者组中检出T3394C突变8例(3.56%),正常对照组检出1名(0.53%),2组间比较差异有统计学意义( P<0.05)。

结论线粒体DNA T3394C突变可能与本地区汉族人群T2DM的发生有关。

To study the relationship of T3394C point mutation in the mitochondrial DNA ND1 gene with type 2 diabetes mellitus(T2DM) in local Han people.

MethodsThe peripheral blood DNA was amplified and sequenced in 225 T2DM patients and 190 controls by polymerase chain reaction (PCR).

ResultsThere were 8 cases(3.56%)of T3394C mutation in T2DM patients and 1 case(0.53%)in controls. There was significant difference between the 2 groups( P<0.05).

ConclusionsThe point mutation of T3394C in mitochondrial DNA could be related to the occurrence of T2DM in local Han people.

2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus, T2DM)是遗传和环境等多种因素引起的以慢性高血糖为特征的代谢紊乱性疾病。目前, 已发现多种基因异常所致的单基因突变糖尿病, 其中以线粒体基因突变糖尿病为最多见。线粒体是细胞内储存和供给能量的场所, 细胞生命活动所需能量的90%来自线粒体。由于线粒体氧化磷酸化在胰岛β 细胞分泌胰岛素过程中起重要作用, 线粒体基因缺陷与糖尿病发生发展的关系日益受到关注。本研究测定了225例T2DM和190名正常对照的基因突变, 以阐明T3394C与本地区T2DM的关系。

1.研究对象

225例糖尿病组为随机选取的本地区汉族人, 根据1997年世界卫生组织(WHO)糖尿病诊断标准确诊为T2DM的住院患者225例, 其中男101例, 女124例, 年龄(58.6± 9.1)岁, 患者间无亲缘关系; 正常对照组为健康体检者190名, 其中男93名, 女97名, 年龄(54.2± 6.8)岁, 无糖尿病及家族史。2组间性别、年龄和体重指数差异无统计学意义。

2. 主要仪器和试剂

主要仪器: Rotor-Gene-30000 PCR扩增仪为澳大利亚Gene公司产品; DiaSTAT分析仪为美国BIO-RAD公司产品; Gene Genius Bio Imaging System紫外凝胶分析系统为SynGene公司产品; HLC-723G7糖化血红蛋白定量分析仪为日本希森美康公司产品; 日立7600-020全自动生化分析仪为日本日立HITACH株式会社生产。主要试剂:DNA Extraction Kit、PCR反应引物、DNA Fragment Purification Kit 为日本TaKaRa 公司产品; 糖化血红蛋白试剂为希森美康公司配套产品; 生化试剂由德赛诊断系统(上海)有限公司提供。

1.引物

引物参照剑桥序列(Revised Cambridge Reference Sequence)合成。上游为5'-TACTTCACAAAGCGCCTTCC-3', 下游为5'-ATGA-AGAATAGGGCGAAGGG-3'。

2.反应体系

2.5 mmol/L dNTPs 2.0 μ L, 10× Ex Taq Buffer 2.0 μ L, 25 mmol/L MgCl2 1.5 μ L, 10 μ mol/L引物各0.2 μ L, 5 U/μ L Ex Taq酶0.1 μ L, 加无菌双蒸馏水至25 μ L。

3.循环参数

94 ℃预变性5 min; 94 ℃变性1 min, 60 ℃退火45 s, 72 ℃延伸1 min, 共35个循环; 72 ℃延伸5 min。

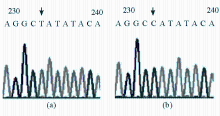

4. DNA测序

将PCR纯化产物送至大连宝生物公司测序, 测序结果用DNA STAR软件包中的Seqman进行分析, 用其中的MegAlign进行与标准序列的比对分析, 查找变异位点。

用SPSS11.0统计软件分析。计量资料各参数以

在225例糖尿病研究组中检出8例有T3394C点突变(3.56%); 对照组有1例T3394C点突变(0.53%), T3394C点突变在糖尿病组发病率显著高于对照组(P< 0.05)。

根据测序结果, 将糖尿病组分为有T3394C点突变组和无T3394C点突变组, 2组间的临床资料比较, 见表2。其中突变组HbA1C、FBG显著高于无突变组, 2组间差异有统计学意义(P< 0.05), 而其他临床资料在2组间差异无统计学意义(P> 0.05)。

| 表2 有T3394C突变与无T3394C突变T2DM患者临床资料比较 |

线粒体是真核细胞内重要的细胞器, 是细胞内能量转换、贮存和供给的场所。人的线粒体基因(mtDNA)编码2种RNA(16s和12s), 22种tRNA及13种与细胞氧化磷酸化有关的酶蛋白亚单位, 这13种亚单位与核DNA编码的其他酶蛋白亚单位一起共同组成呼吸链[1]。线粒体基因突变引起的线粒体疾病可累及全身多个组织器官, 如心脏、骨骼肌、脑等, 同时与肿瘤、衰老、退行性疾病如糖尿病等密切相关[25]。

糖尿病的病因复杂, 一般认为是遗传因素和环境因素相互作用的结果, 其中遗传因素较为突出。遗传因素中线粒体基因突变是较常见的一种, 线粒体糖尿病的一个显著特征就是基因型与临床表型的关系十分复杂, 所以难于对其全面深入的理解。本实验主要探讨线粒体DNA ND1 T3394C基因突变与T2DM的关系。

1996年, Hirai等[6]发现日本糖尿病患者群存在mtDNA T3394C突变, 其突变率为4.9%, 正常人群为1.3%。目前国内外报道的T3394C突变在T2DM人群中发生率为3.0%6.0%, 正常对照人群为02.06%[7]。其发病机理为:T3394C点突变可使一个中性酪氨酸被亲水性组氨酸取代, 改变了ND1空间构型, 进而影响NADH脱氢酶活性, 导致ATP合成减少, 胰岛β 细胞能量供应不足, 影响胰岛素分泌, 从而参与T2DM的发生。

以往的研究表明[8, 9], 衰老过程中存在着mtDNA突变, 故有学者把衰老看成是一种“ 与年龄有关的线粒体疾病” , 并证实线粒体突变、缺失是随着增龄不断积聚。从本研究中也可看出, 随着年龄的增长, T3394C的突变率在上升, 45岁以下的T2DM患者T3394C突变率为0, 而45岁以上的突变率为5.59%, 经统计学分析, 45岁以上的突变率显著高于45岁以下患者(P< 0.05)。推测年龄因素对于突变发生率增加可能起一定作用, 但在正常对照组中不存在这种趋势, 说明年龄并不是产生这种现象的主要因素, 还与其他遗传因素、环境、核基因、其他突变基因等共同作用下, 导致线粒体DNA变异积累, 当其突变达到一定阈值时才导致糖尿病的发生。

对临床资料进行统计分析, 有T3394C突变组HbA1C、FBG显著高于无T3394C突变组, 2组间差异有统计学意义(P< 0.05); 而性别、年龄、发病年龄、病程、TG、TC、LDL-C、HDL-C、P2BG、BMI等指标在2组间差异无统计学意义(P> 0.05), 血糖的升高对突变的发生可能起了诱导作用。

总之, 糖尿病的发病机制复杂, 本研究发现线粒体DNA ND1基因T3394C可能参与了T2DM的发生, 需要增大样本量来进一步证实, 为T2DM患者提供临床风险预报, 早发现、早治疗、减少并发症的发生有极其重要的临床意义。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|