作者简介:晏容,女,1978年生,硕士,副教授,主要从事寄生虫感染与免疫研究。

结膜吸吮线虫(thelazia callipaeda)亦称华裔吸吮线虫,是一种主要寄生于犬、猫等动物眼部的线虫,也可寄生于人眼,引起结膜吸吮线虫病(thelaziasis)[ 1]。我们在遵义医学院附属医院眼科门诊一幼儿结膜囊中检出此虫,现将病例报告如下。

患儿,女,2岁,贵州遵义县人。其母近日发现患儿经常用手揉眼,仔细观察见右眼结膜囊内有白色线状虫体活动,遂来我院眼科就诊。追问病史患儿有家犬接触史。眼部检查:右眼睑结膜轻度充血,球结膜无明显充血,双眼角膜透明,瞳孔对光反射正常。0.5%丙美卡因滴眼,结膜表面麻醉后,固定患儿头部,暴露结膜囊,发现2条活体半透明虫体,眼科镊夹出置于生理盐水小瓶内保存,立即送本教研室鉴定。

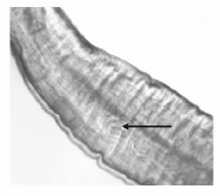

肉眼观察:2条虫体均为半透明,乳白色,圆柱形,大小分别为11 mm×0.3 mm、14 mm×0.5 mm。于解剖镜下观察虫体全貌( 图1)。显微镜观察:虫体除头、尾端外,体表密布由角皮形成的横纹,横纹边缘锐利呈锯齿状( 图2)。头端钝圆,有角质口囊,外口较内口宽( 图3)。靠近阴门段子宫内排列着盘曲呈螺旋状的幼虫( 图4)。虫体尾端尖、直( 图5)。根据以上特点鉴定为结膜吸吮线虫雌虫。

结膜吸吮线虫最初由Railiet和Henry[ 1]于1910年在印度旁遮普地区发现。本病传染源主要为家犬,其次为猫、兔等动物。目前已证实冈田绕眼果蝇为结膜吸吮线虫的中间宿主和传播媒介[ 2]。本虫属卵胎生,雌虫直接产幼虫于结膜囊内,当中间宿主冈田绕眼果蝇舐吸终宿主眼部分泌物时而被吸入蝇体内,经2次蜕皮发育为感染期幼虫后进入蝇的头部口器,当蝇再舐吸人或其他动物眼部时,感染期幼虫自蝇口器逸出并侵入宿主眼部,经1520 d发育为成虫[ 3]。

成虫寄生于人眼结膜囊内,也可见于眼前房、泪小管、泪腺及眼睑、结膜下等处,多侵犯一侧眼,少数病例可累及双眼感染。由于虫体的机械性刺激及其所产生的分泌物、排泄物的作用,多数患者主要症状为眼部不适、异物感、流泪、痒、疼痛、眼红、分泌物增多,个别的有角膜炎、眼匝肌麻痹、眼睑外翻甚至寄生于前房与玻璃体内,导致视力下降[ 2]。因结膜吸吮线虫细小,在临床上容易误诊、漏诊,应引起临床医生的重视。诊断主要用镊子或棉签自眼部取出虫体,显微镜观察鉴定虫体是确诊本病的依据。

本病夏、秋季510月多见,9月为高峰。感染与年龄、性别无显著关系,但农村多于城镇,农村幼儿较多见。本病例出现在7月份,与蝇的活动传播有关。患儿家住农村,卫生条件较差,蝇类活动频繁,且有家犬接触史,为本病的流行提供了一定的条件。因此,预防本病要防蝇、灭蝇,搞好环境卫生,加强犬、猫的管理,注意个人卫生,特别是幼儿,教育养成爱清洁讲卫生的良好习惯,保持面部清洁,尤其当吃奶或水果后,即时清洗面部沾染的奶汁、果汁等,以防吸引果蝇叮附眼部而感染本虫[ 1]。治疗上可用1%2%可卡因或地卡因滴眼,结膜表面麻醉后取出虫体,再给抗菌眼药水滴眼,以防并发细菌感染。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|