作者简介:刘流,女,1976年生,硕士,讲师,主要从事寄生虫感染与免疫研究。

艾氏小杆线虫亦称艾氏同杆线虫, 属小杆总科的小杆科(rhabditidae)[1]。本虫属营自生生活的线虫, 常出现于污水及腐败的植物中, 偶可侵入人体寄生于消化系统和泌尿系统, 引起艾氏同小杆线虫病(rhabditelliasis axei)。我们在贵州省遵义医学院附属医院一慢性肾功能衰竭急性加重患者尿液中检出此虫, 对其形态作了观察。

患者男, 75岁, 贵州遵义人, 因纳差2月, 呕吐10 d入院。血常规:血红蛋白97 g/L、红细胞3.11× 1012/L。肾功能检测:尿素57.78 mmol/L、肌酐1 637 μ mol/L。肾B超:双肾弥漫性病变、双肾结石并有囊肿。尿常规:亚硝酸盐(+)、葡萄糖(+)、白细胞(3+)、尿蛋白(+), 尿中检出大量虫体, 虫体长0.67~0.81 mm, 可见虫卵。诊断为慢性肾功能衰竭急性加重。追问病史患者平时喜欢游泳。

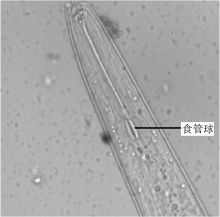

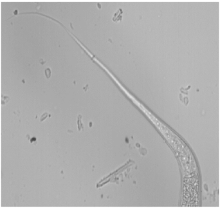

1. 成虫 虫体纤细, 白色或乳白色, 圆柱状, 半透明, 表皮光滑(见图1)。体长0.67~0.81 mm, 宽0.031~0.039 mm, 口近似圆球形, 口腔深长。食管呈棒状, 具有前后2个食管球(见图2)。尾部细长, 末端尖细如针状(见图3), 尾长0.156~0.182 mm, 体长与尾长之比约为4∶ 1。

雄虫体末端具2支交接刺, 形状相似大小相等。尾部有乳突9对, 3对在肛前, 1对肛侧, 5对肛后。雌虫虫体有 2个子宫管, 前、后排列于体中部, 内有虫卵(见图4), 阴门位于体中部稍后, 雌、雄虫尾部各异, 雌虫的尾部由粗逐渐向后延伸而变细, 雄虫则是骤然变细向后延伸。

2. 虫卵 呈椭圆形, 无色透明, 大小49.0~59.8× 28.6~31.2 μ m。卵壳薄而光滑, 内含1个卵细胞, 卵细胞界限清楚, 与卵壳形成空隙, 似钩虫虫卵(见图5)。

3. 幼虫 白色或乳白色, 半透明。体长0.43~0.47 mm, 宽0.013~0.015 mm, 尾长0.104~0.143 mm。内部结构不清晰。

我国该虫在人体的感染首先由冯兰洲1950年在河北、河南报道了2例。迄今已发现149例, 其中130例从粪便中检出, 19例在尿液中检出[2]。本病在日本、墨西哥、以色列等国家均有发生, 近来又在伊朗获得性免疫缺陷综合征患者的粪便中查获此虫[3]。本虫卵与钩虫卵相似, 易混淆。本虫成虫与粪类圆线虫极易混淆, 可用小试管培养法镜检成虫, 根据形态学的特点鉴别。鉴别要点:艾氏小杆线虫食管球前后2个, 食管长约占虫体长的1/5~1/4, 虫体末端极尖细而长呈针状, 体长与尾长之比约为4∶ 1; 而粪类圆线虫食管球仅1个, 食管长约占虫体长的1/3~2/5, 虫体末端稍尖, 呈圆锥状。根据以上几点鉴别本虫并不困难。本虫营自生生活, 雌雄交配、产卵, 卵孵化出杆状蚴后发育为成虫, 常生活在腐败的有机物内, 也常出现于污水中。人感染本虫的途径可能是幼虫经口进入消化道或经泌尿系上行感染, 如通过游泳、下水捕鱼而接触污水或误饮污水, 使幼虫有机会侵入人体。该患者虫体寄生于泌尿道, 感染途径可能与游泳接触污水有关。研究证明艾氏小杆线虫虫体在正常人尿中存活不久, 但在患肾炎、肾病或乳糜尿患者的尿中能生长发育[2]。而艾氏小杆线虫侵入泌尿系统可引起发热、腰痛、血尿、尿频或尿痛等泌尿系统感染症状, 亦可引起下肢和阴囊水肿、乳糜尿、低比重尿、尿液镜检有红、白细胞和管型等肾实质受损的症状和体征[1]。该患者是慢性肾功能衰竭急性发作, 可能该患者的肾脏疾病利于艾氏小杆线虫寄生, 而艾氏小杆线虫寄生又加重该患者肾功能的损害。治疗艾氏小杆线虫病可用甲苯咪唑、阿苯达唑、左旋咪唑等, 但是这几种药物对肾、肝、心副作用较大, 故对该患者应在严密监测肾功能的基础上用药。预防本病应注意个人卫生, 避免饮用或接触污水及腐败的植物。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|