作者简介:汤 瑾,女,1975年生,硕士,主管技师,主要从事细菌耐药监测研究。

通讯作者:蒋燕群,联系电话:021-64369181-8848。

研究1株碳青霉烯类抗菌药物耐药的肺炎克雷伯菌A1500的耐药机制。

方法采用浓度梯度法(E-test)测定细菌的抗菌药物最低抑菌浓度(MIC),采用接合实验、聚合酶链反应(PCR)、质粒抽提、探针杂交印迹试验(Southern blot)、等电聚焦电泳及耐药基因克隆测序分析细菌的耐药机制。

结果接合实验、质粒电泳和Southern blot结果显示耐药基因位于一个50 kb的可转移质粒上;等电聚焦电泳显示3条β-内酰胺酶条带,等电点(PI)分别为9.0、6.7(KPC-2)、5.4。PCR产物克隆分析比对为blaKPC-2型。

结论碳青霉烯类抗菌药物耐药的肺炎克雷伯菌A1500携带由质粒介导的KPC-2酶。

To investigate the resistant mechanism of a carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae A1500.

MethodsThe minimal inhibitory concentrations(MIC) of the antimicrobial agents were determined by E-test,conjugation,polymerase chain reaction(PCR),plasmid extraction,Southern blot,isoelectric focusing electrophoresis,cloning and sequencing were carried out for analyzing the resistant mechanism.

ResultsConjugation,plasmid electrophoresis and Southern blot demonstrated that the gene was encoded on an approximately 50 kb conjugative plasmid. Isoelectric focusing of the strain studies demonstrated three β-lactamases with isoionic point(PI)9.2,6.7(KPC-2) and 5.4. The gene was blaKPC-2 through blasting.

ConclusionsThe strain of carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae A1500 produces a plasmid-mediated carbapenemase KPC-2.

随着抗菌药物特别是第3代头孢菌素的广泛使用, 产超广谱β -内酰胺酶(ESBLs)的细菌不断增加, 其耐药水平也越来越高。碳青霉烯类抗菌药物被认为是为数不多的可有效治疗高产AmpC酶和ESBLs多重耐药菌引起的严重感染的药物之一。不动杆菌和假单胞菌已经出现了包括碳青霉烯在内的全耐药菌株, 美国及世界各地也陆续报道发现了碳青霉烯类耐药的肠杆菌。我们在瑞金医院的1株碳青霉烯类耐药的肺炎克雷伯菌A1500的耐药机制研究中发现了一种由质粒编码的A类碳青霉烯酶— — KPC-2酶。肺炎克雷伯菌是临床上重要的医院感染菌之一, 主要致呼吸机相关性肺炎。虽然碳青霉烯耐药的肠杆菌在中国上海地区的报道还很少, 但随着碳青霉烯类抗菌药物广泛用于针对高产AmpC酶和ESBLs的多重耐药菌, 应高度重视碳青霉烯耐药肠杆菌的出现。

1.菌株来源 碳青霉烯类耐药的肺炎克雷伯菌A1500分离自瑞金医院一位重症监护病房(ICU)患者的创伤标本, 该患者死于多重感染, 住院期间反复使用美罗培南治疗, 总计达43 g。

2.药敏纸片 浓度梯度法(E-test)纸片(购自杭州默沙东公司)包括阿米卡星、庆大霉素、环丙沙星、头孢噻肟、头孢曲松、头孢他啶、头孢吡肟、头孢哌酮-舒巴坦、哌拉西林-他唑巴坦、亚胺培南、厄他培南。

3.仪器 聚合酶链反应(PCR)仪(Ependorff), 等电聚焦电泳仪(Amersham system)。

4.试剂 水解酪蛋白胨(MH)琼脂(英国Oxoid公司), 质粒抽提试剂盒和PCR产物纯化回收试剂盒(北京天根生物科技有限公司), PCR扩增试剂盒和TA克隆试剂盒(大连宝生物工程有限公司), 探针标记试剂盒和地高辛杂交检测试剂盒(深圳依诺金生物科技有限公司)。

1.药物敏感性测定 采用E-test测定阿米卡星、庆大霉素、环丙沙星、头孢噻肟、头孢曲松、头孢他啶、头孢吡肟、头孢哌酮-舒巴坦、哌拉西林-他唑巴坦、亚胺培南、厄他培南11种抗菌药物的最低抑菌浓度(MIC)。 结果按2007年美国临床实验室标准化研究所(CLSI)标准判定。

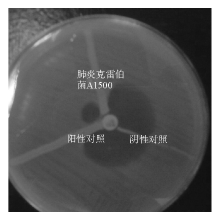

2.改良Hodge实验 将0.5麦氏单位的大肠埃希菌(ATCC 25922)均匀涂布在MH平板上, 中间贴10 μ g/片的亚胺培南纸片, 将肺炎克雷伯菌A1500以亚胺培南纸片为起点, 沿离心方向划线, 35 ℃培养过夜, 抑菌圈内呈矢状者为阳性, 并设阴阳性对照。

3.质粒电泳 天根质粒试剂盒提取肺炎克雷伯菌A1500质粒, 以大肠埃希菌V517的抽提质粒为标准对照, 0.6%凝胶电泳2 h。

4.接合试验 把200 μ L供体菌(实验菌株)和100 μ L受体菌(叠氮钠耐药的大肠埃希菌J53)混合后加入400 μ L LB肉汤, 35 ℃培养24 h后涂布在含有2 μ g/mL亚胺培南+1 μ g/mL叠氮钠的LB平板上, 筛选接合菌。

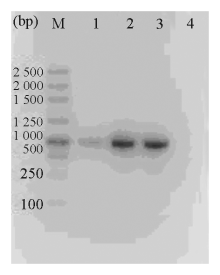

5. PCR扩增KPC基因、克隆测序 参照文献引物KPC-F(5'- GCTACACCTAGCTCCACCTTC-3')和KPC-R (5'-GCATGGATTACCAACCACTGT-3'), 55 ℃ 30 s退火, 72 ℃ 1 min延伸, 阳性对照株由浙江大学附属第二人民医院检验科张嵘博士赠送。

6. TA克隆 将PCR产物电泳后切胶回收。取T载体0.5 μ L, PCR回收产物7.5 μ L, T4连接酶1 μ L, 10× 缓冲液1 μ L, 离心混匀后16 ℃连接12 h。

7. 转染、筛选 克隆载体转染至感受态大肠杆菌DH5α , 蓝白斑筛选阳性克隆株。

8. 测序 结果送上海鼎安生物科技公司测序, 在GenBank上Blast比对。

9. 等电聚焦电泳 用反复冻融法提取细菌的β -内酰胺酶, 对实验菌和接合菌按操作说明书进行等点聚焦电泳, 电泳完毕, 用0.5 mg/mL的头孢硝噻吩显色。 用已知等电点(PI)ACT-1(PI 9.0)、TEM-1(PI 5.4)、TEM-28(PI 6.1)、TEM-10(PI 5.6)、TEM-12(PI 5.25)、SHV-1(PI 7.6) 做标准PI对照, 用CureveExpert 1.3软件绘制标准曲线, 根据标准曲线计算PI。

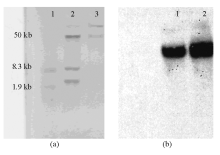

10.探针杂交印迹试验(Southern blot) KPC -2的PCR产物割胶回收后用地高辛探针标记试剂盒标记作为探针。天根质粒试剂盒提取质粒后电泳, 0.6%琼脂糖电泳后转移至尼龙膜上。与探针预杂交, 杂交后显影。

11.申请基因号 基因blaKPC的克隆测序结果用Blast比对后申请基因号为EU594576。

肺炎克雷伯菌A1500的KPC基因进行PCR扩增, 在1 000 bp处出现条带, PCR产物回收, 经克隆测序Blast比对, 与KPC-2 100%符合(基因登录号:EU594576)。见图2。

肺炎克雷伯菌A1500的等电聚焦电泳结果中出现3条β -内酰胺酶条带, PI 分别为9.0、6.7、5.4, 接合菌显示有2条β -内酰胺酶条带, PI分别为9.0、6.7, PCR证实PI 6.7为KPC-2酶。

质粒电泳显示肺炎克雷伯菌A1500有50、9和2 kb 3个质粒, 接合菌只有1个50 kb的质粒, 证明50 kb为可转移质粒, 通过接合实验转移到受体菌。Southern blot结果显示KPC-2编码基因位于50 kb的可转移质粒上。见图3。

碳青霉烯类抗菌药物在临床上往往被认为是治疗多重耐药菌感染的最后一道防线, 但随着临床上此类抗菌药物的大量使用, 在世界各地陆续发现了碳青霉烯类抗菌药物耐药的肠杆菌。KPC酶是引起碳青霉烯类抗菌药物耐药的一种耐药机制, 属于A类Bush 2f组的可水解碳青霉烯的β -内酰胺酶。从2000年以后, KPC家族在美国的新英格兰和亚特兰大地区陆续被发现, 主要在克雷伯菌属中, 也在其他菌株中被发现。2004年以后在世界其他地区也有报道[1~4]。2004至2006年中国浙江地区分别分离出了产KPC-2的肺炎克雷伯菌、弗劳地枸橼酸杆菌和黏质沙雷菌[5~8], 说明KPC酶已经从克雷伯菌向大肠埃希菌、枸橼酸杆菌等其他肠杆菌科细菌传播。2007年哥伦比亚首次报道在铜绿假单胞菌中检测出KPC-2酶, 这说明KPC很可能从肠杆菌向非发酵菌传播[9]。

本次研究在瑞金医院发现1株对亚胺培南耐药的肺炎克雷伯菌A1500, 经过分子生物学研究证实产KPC-2酶, 接合试验和Southern blot证实产KPC酶的耐药基因位于1个50 kb大小的可转移质粒上, 这和国外报道的携带KPC-2的可转移性质粒的大小相同[4]。目前我们又陆续检测出几株产KPC酶的肠杆菌, 将对其流行性和传播性做进一步研究, 以明确上海地区和其他区域流行株的异同性。

肺炎克雷伯菌A1500对β -内酰胺类抗菌药物均耐药, 接合菌对β -内酰胺类抗菌药物也耐药, 但MIC有所降低。其耐药性虽然可以通过质粒转移, 但引起碳青霉烯耐药的机制除了KPC酶之外还应该同时存在其他机制。目前认为肠杆菌对碳青霉烯耐药是由于产KPC酶和膜孔蛋白缺失共同引起的[2]。

虽然产KPC酶的菌株尚未在上海地区引起医院感染, 但世界各地已有此类菌引起医院感染的报道。2003年纽约TISCH医院的ICU有24例患者感染了碳青霉烯类耐药的肺炎克雷伯菌, 这是产KPC酶肠杆菌引起医院感染的首次报道[10]。2006至2007年浙江大学附属第二人民医院的ICU共分离出21株产KPC-2酶的黏质沙雷菌、10株肺炎克雷伯菌和1株大肠埃希菌[11]。本次所发现的肺炎克雷伯菌A1500虽然未在瑞金医院造成医院感染, 但由于肠杆菌是临床上重要的医院感染菌, 且携带KPC-2酶的质粒具有可转移性, 其具有造成大规模医院感染的分子生物学特性, 同时对碳青霉烯类抗菌药物的耐药将会给临床抗感染治疗带来极大困难, 所以我们要加强对此类细菌的监测。

KPC酶是一类新出现的碳青霉烯酶, 他的重要性正在被临床和实验室所认识。2008年CLSI增加了对KPC酶的检测, 建议对肠杆菌增加厄他培南的药敏监测, 并对美罗培南、亚胺培南MIC 2~4 μ g/mL的肠杆菌做改良Hodge实验, 用以检测碳青霉烯酶。对改良Hodge实验阳性的菌株, 要检测其KPC酶[12, 13]。

致谢:感谢浙江大学附属第二人民医院检验科张嵘博士赠送的携带KPC-2基因的肺炎克雷伯菌, 复旦大学附属华山医院蒋晓飞博士赠送的大肠埃希菌V517标准质粒对照菌和等电聚焦电泳对照菌。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|