作者简介:陶 晶,女,1979年生,学士,医师,主要从事细菌耐药机制研究。

通讯作者:俞云松,联系电话:0571-87236421。

通过不同地区铜绿假单胞菌金属β-内酰胺酶的分析,了解其分布,并比较几种金属酶表型检测的方法。

方法收集国内16个城市28家医院临床分离的658株铜绿假单胞菌。采用E-test法检测其对亚胺培南(IPM)及美罗培南(MRP)的耐药性。对筛选出的353株耐碳青霉烯类抗菌药物的铜绿假单胞菌采取双纸片协同试验、IPM/乙二胺四乙酸(EDTA)组合纸片试验、E-test法(IPM/EDTA)进行金属酶表型筛选,并采用聚合酶链反应(PCR)及克隆测序明确金属酶基因型。

结果PCR金属酶基因型检测结果显示,8株菌株金属酶阳性,其中4株金属酶基因型为VIM-2,另外4株为IMP-9。与基因型检测结果比较,上述3种检测金属酶的方法敏感性均为100.0%,E-test法和组合纸片法(以直径之差≥6 mm为标准)的特异性均为100.0%, 组合纸片法(以直径之差≥4 mm为标准)的特异性为99.4%,双纸片协同试验的特异性为91.3%~95.9%不等。

结论组合纸片法(IPM/EDTA,以直径之差≥6 mm为标准)是相对方便、快捷、适于临床广泛应用的金属酶表型检测的方法。

铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)是临床常见的条件致病菌之一。以亚胺培南(IPM)为代表的碳青霉烯类抗菌药物对其有较好的抗菌活性。随着碳青霉烯类抗菌药物的广泛使用, 耐该类抗菌药物的铜绿假单胞菌逐渐增多, 并在全球播散, 对临床控制感染构成了严重威胁。产金属酶是铜绿假单胞菌耐碳青霉烯类抗菌药物最主要的耐药机制之一[1]。因此快速、准确地检测产金属酶的铜绿假单胞菌对于临床治疗和控制感染播散有重要的意义。目前铜绿假单胞菌产金属酶表型检测的方法主要有双纸片协同试验、组合纸片试验及E-test法[2~5]。本研究采用上述3种方法筛选产金属酶的铜绿假单胞菌, 并与聚合酶链反应(PCR)扩增基因型结果进行比较, 以选择相对快速、准确、适于临床广泛应用的筛选方法。

收集2006年8月至2007年7月间来自全国16个城市(杭州、台州、上海、南京、广州 、深圳、哈尔滨、沈阳、石家庄、北京、天津、西安、武汉、长沙、重庆、兰州)28家医院临床分离的铜绿假单胞菌658株, 均经法国生物梅里埃公司VITEK GNI重新鉴定。质控菌株为铜绿假单胞菌(ATCC 27853)。

E-test条购于瑞典AB Biodisk公司; DNA扩增仪为美国PE公司产品。Taq酶和10× Taq酶缓冲液、Mg2+(25 mmol/L)、dNTP(2 mmol/L)、DNA Maker 购于TakaRa工程(大连)有限公司; PCR产物纯化试剂盒购于上海申能博彩公司。引物由上海博亚生物技术有限公司合成。2-巯基丙酸(2-MPA)购于美国Aldrich Chemical公司。

采用E-test法测定IPM及美罗培南(MRP)对菌株的最低抑菌浓度(MIC), 药敏判断参考美国临床实验室标准化研究所(CLSI)2006版标准。

1. PCR扩增金属酶基因型 根据参考文献[6~9]设计引物IMP-1、IMP-2、VIM、VIM-2、SIM-1、GIM、SPM-1; 模板采用煮沸法制备; 引物序列见表1。PCR反应体系50 μ L, 含1× PCR反应缓冲液, 3.5 mmol/L Mg2+, 2 mmol/L dNTPs, 500 μ mol/L引物, 1.6 U Taq酶, 4 μ L模板。PCR扩增产物用1.2%凝胶电泳, 溴化乙锭(EB)染色, 紫外灯下观察结果。PCR产物的纯化、连接、克隆和测序:PCR扩增产物用PCR产物纯化试剂盒(上海申能博彩公司产品)纯化, 取3 μ L与pGEM-Teasy载体连接。连接产物转化至大肠埃希菌(DH5Α )感受态细胞, 用含50 μ g/mL的氨苄西林麦康凯平板筛选。挑取白色菌落, PCR鉴定后送上海博亚技术有限公司测序。结果在GenBank网上比对。

| 表1 PCR扩增基因型及引物序列 |

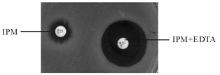

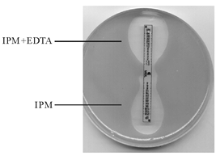

2. 金属酶表型筛选试验 分别采用双纸片协同试验、组合纸片试验和E-test试验。双纸片协同试验包括头孢他啶(CAZ)+2-MPA协同试验以及IPM+乙二胺四乙酸(EDTA)协同试验, 具体操作及判断标准见图1。组合纸片试验的方法是在以0.5麦氏单位待测菌菌液均匀涂布的水解酪蛋白胨(MH)琼脂平板中间贴IPM(10 μ g/片)药敏纸片2张, 相距> 4 cm。其中1张IPM药敏纸片上加入4 μ L(750 μ g)0.1 mmol/L的EDTA液[10, 11], 35 ℃培养过夜。组合了EDTA的IPM纸片产生的抑菌圈比单纯的IPM纸片产生的抑菌圈直径增大达一定标准者为产金属酶株(该标准目前尚未统一, 主要以≥ 4 mm [2]、≥ 6 mm[10]或≥ 7 mm[4] 作为判断标准), 见图2。 E-test试验的方法是在以0.5麦氏单位待测菌菌液均匀涂布的MH平板中间粘贴两侧分别是IPM及IPM+EDTA的E-test条, 若E-test条含EDTA一侧IPM的MIC值下降8倍或8倍以上, 提示金属酶阳性, 见图3。

药敏试验筛选到353株对碳青霉烯类抗菌药物不敏感的铜绿假单胞菌菌株。经IMP-1、IMP-2、VIM、VIM-2、SIM-1、SPM-1、GIM引物扩增, 8株金属酶基因型阳性, 占2.27%。PCR产物测序显示, 其中4株金属酶基因型为VIM-2, 另外4株为IMP-9。4株VIM-2阳性的菌株1株来自天津, 3株来自石家庄市的同一家医院。4株IMP-9阳性的菌株均来自广州市的同一家医院。

表现为对碳青霉烯类不敏感的353株铜绿假单胞菌, 均通过双纸片协同试验、IPM/EDTA组合纸片试验和E-test试验(IPM/EDTA)进行金属酶表型筛选, 结合PCR金属酶基因型扩增结果确定产金属酶菌株, 并分析上述3种方法的特异性与敏感性。IPM/EDTA组合纸片法试验(以直径之差≥ 6 mm为标准)和E-test法(IPM/EDTA)筛选出8株金属酶阳性菌株, 经PCR测序均证实含金属酶基因。上述实验方法敏感性除了组合纸片法(以直径之差≥ 7 mm为标准)以外, 均为100.0%, 但特异性以E-test法和组合纸片法(以直径之差≥ 6 mm为标准)最高, 均为100.0%, 双纸片协同试验(CAZ+2-MPA)最低, 只有91.3%, 见表2。 PCR扩增金属酶基因型阳性菌株的表型筛选结果比较见表3。

| 表2 3种不同药敏法对金属酶筛选结果的比较 |

| 表3 金属酶阳性菌株的各种检测结果比较 |

目前, 铜绿假单胞菌金属酶表型检测方法主要有双纸片协同试验法、组合纸片法和E-test法。PCR扩增及序列分析主要用于检测金属酶的基因型, 该方法适于科研, 不适合临床上广泛使用。此外, 目前已经发现的获得性金属酶有VIM、IMP、SPM、GIM及SIM 5种, 还可能存在其他未被发现的基因型, 因此就有可能出现由于缺乏对应的引物而导致实验假阴性的现象。而表型筛选法相对比较简单, 方便, 不受引物限制。因此本实验通过对表型筛选的几种方法的比较, 希望寻找最方便、快捷、准确、适用于临床广泛使用的筛选方法。

金属β -内酰胺酶属于Ambler分类B, 具有水解各种β -内酰胺类抗菌药物如青霉素类、头孢菌素类和碳青霉烯类抗菌药物的作用。这一类酶发生作用需要锌离子参与, 能被金属螯合剂抑制, 如EDTA和巯基类化合物。表型筛选法依据的就是这一原理。本实验通过对几种表型筛选方法的比较, 发现这几种方法的敏感性均达到100.0%, 但特异性存在一定的差异。E-test法的敏感性、特异性最高, 均为100.0%, 但价格昂贵, 临床使用也受到一定限制。

双纸片协同试验特异性较低, 其原因主要有以下2点:一是双纸片协同试验主要依靠靠近酶抑制剂侧和远离酶抑制剂侧的抑菌圈的大小形状的比较来判断, 没有标准的量化指标, 受主观因素的影响较大; 二是空白纸片上加EDTA本身也可产生较大的抑菌圈, 干扰我们对抗菌药物产生的抑菌圈的形状判断。有学者在大样本的铜绿假单胞菌和鲍曼不动杆菌金属酶表型筛选方法的研究中发现, EDTA对铜绿假单胞菌的敏感性好, 而2-MPA对鲍曼不动杆菌的敏感性好, 有些菌株使用IPM双纸片法是阳性, 但使用CAZ的双纸片法则是阴性, 在这些菌株中, 产金属酶可能存在另外的CAZ耐药机制。而2-MPA由于其具有毒性, 也不适于广泛应用于临床[3]。

组合纸片法直观, 有量化指标, 根据加了酶抑制剂的抗菌药物纸片产生的抑菌圈直径是否比未加抑制剂的大6 mm来判断, 使得结果更有可重复性。综合比较的结果发现, 组合纸片法的敏感性和特异性都较令人满意。因此通过本研究, 我们认为组合纸片法(IPM/EDTA)采用750 μ g 0.1 mmol/L的EDTA液渗入IPM纸片中(以直径之差≥ 6 mm为标准)是较方便、快捷、适于临床广泛应用的金属酶表型检测的方法。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|